Elizabeth Costello : I believe in what does not bother to believe in me.──J. M. Coetzee

2015/12/31

2015/12/30

Ain't Got No, I Got Life ──ニーナ・シモンがロンドンで歌う

今日はこれかな。やっぱり、ニーナ・シモンはすごいや。1960年代後半。

"Ain't Got No (I Got Life)"

"Ain't Got No (I Got Life)"

I ain't got no home, ain't got no shoes

Ain't got no money, ain't got no class

Ain't got no skirts, ain't got no sweater

Ain't got no perfume, ain't got no bed

Ain't got no mind

Ain't got no mother, ain't got no culture

Ain't got no friends, ain't got no schooling

Ain't got no love, ain't got no name

Ain't got no ticket, ain't got no token

Ain't got no God

And what have I got?

Why am I alive anyway?

Yeah, what have I got

Nobody can take away?

Got my hair, got my head

Got my brains, got my ears

Got my eyes, got my nose

Got my mouth, I got my smile

I got my tongue, got my chin

Got my neck, got my boobs

Got my heart, got my soul

Got my back, I got my sex

I got my arms, got my hands

Got my fingers, got my legs

Got my feet, got my toes

Got my liver, got my blood

I've got life, I've got my freedom

I've got the life

I've got the life

And I'm gonna keep it

I've got the life

And nobody's gonna take it away

I've got the life

Ain't got no money, ain't got no class

Ain't got no skirts, ain't got no sweater

Ain't got no perfume, ain't got no bed

Ain't got no mind

Ain't got no mother, ain't got no culture

Ain't got no friends, ain't got no schooling

Ain't got no love, ain't got no name

Ain't got no ticket, ain't got no token

Ain't got no God

And what have I got?

Why am I alive anyway?

Yeah, what have I got

Nobody can take away?

Got my hair, got my head

Got my brains, got my ears

Got my eyes, got my nose

Got my mouth, I got my smile

I got my tongue, got my chin

Got my neck, got my boobs

Got my heart, got my soul

Got my back, I got my sex

I got my arms, got my hands

Got my fingers, got my legs

Got my feet, got my toes

Got my liver, got my blood

I've got life, I've got my freedom

I've got the life

I've got the life

And I'm gonna keep it

I've got the life

And nobody's gonna take it away

I've got the life

2015/12/28

今日は仕事納め

なかなか仕事が終わらないのだ。それでも今日は仕事納めにした。その中間報告。

なかなか仕事が終わらないのだ。それでも今日は仕事納めにした。その中間報告。9月初旬に訳了してから、もう一度、477ページの原書と訳を一行一行付き合わせる。それから再度、読み直しながらじっくり日本語を練り直し、さらに再々度スピードをつけて通読する。そうやって一章、一章を仕上げていく。それがわたしのやり方で、これがけっこう時間がかかる。どのプロセスもすべて一人でやるし、細かなところまで気を抜かずに緊張感を保ちながら作業をしたいので、一日で最良の時間をあてる。頭が疲れてきたら休み、絶対に手抜きをしない、という贅沢な時間の使い方をしているために、なかなか終わらないのだ。

それでも、今日はようやく、年内にここまでと予定していた分量をクリアした。スケジュールを何度か立て直しながら、ようやくここまできて、来年初めには完成する予定。

それで感想──アディーチェさん、腕をあげましたねえ。『半分のぼった黄色い太陽』が出たのが2006年だったから作家が29歳になった年で、この『アメリカーナ』が出版されたときは35歳か。

心理描写がぐんと深くて、鋭くて、さらに繊細になった。時間の使い方も手が込んできて、訳していて何度もうなってしまった。移民の問題、9.11以降のナイジェリア、アメリカ、イギリスのようす、オバマ大統領誕生のアメリカ社会の興奮などを背景に、恋人たちにつぎつぎと起きる出来事。その細部にちらりちらりと鋭い文学批評や社会批評なども織り込まれる。

心理描写がぐんと深くて、鋭くて、さらに繊細になった。時間の使い方も手が込んできて、訳していて何度もうなってしまった。移民の問題、9.11以降のナイジェリア、アメリカ、イギリスのようす、オバマ大統領誕生のアメリカ社会の興奮などを背景に、恋人たちにつぎつぎと起きる出来事。その細部にちらりちらりと鋭い文学批評や社会批評なども織り込まれる。それでいて、アディーチェ自身は「メロドラマ仕立てのラブストーリーにしたかった」と語り、そんな筋の運びにしっかり成功しているのだから、この人の幅の広い、のびやかな底力は圧倒的だ。主人公だけではなく、脇役や、ちょい役も、じつにリアルで奥行きのある性格、風貌が浮かんでくる描き方をしている。アディーチェの「聴き耳」が光るところだ。

来年半ばには本屋さんにならぶはず。

がんばります! みなさん待っていてくださいね。

2015/12/24

ジュノ・ディアスが書く「究極の雪国──北海道」

ジュノ・ディアスが、冬の北海道について面白い記事を書いている。

新千歳空港から札幌、白老、ニセコ、小樽と「観光」してあるく記事なのだけれど、最初に、北海道の歴史的立ち位置をしっかり書き込んでいる。つまり、アイヌ民族と和人、さらには明治の近代化のプロセスまでかなり突っ込んだ書き方になっているのだ。

札幌の時計台からはじまって、札幌ビールの工場を訪ね、ジンギスカンに舌鼓を打ち、おいしい寿司店やススキノの表通り、店の奥まで想像して、と北海道の労働問題まで書こうとする姿勢はなかなか。

ニセコのスキー場がいまや、オーストラリアの資本が入り、海外からの観光客相手の経済依存を強めていることにも、ちくりと辛口のことばがはさまる。小樽もしかり。写真がいい。

富士山に似た山の形をした羊蹄山を、たびたび仰ぎ見ながら、林の向こうに透かし見ながら、ディアスの旅はつづく。

夏や春秋の北海道なら、私自身、あまり反応しなかったかもしれないが、冬のふぶきのなかの北海道の写真には心が躍る。ぞくぞくするのだ。

夏や春秋の北海道なら、私自身、あまり反応しなかったかもしれないが、冬のふぶきのなかの北海道の写真には心が躍る。ぞくぞくするのだ。

雪の北海道。まことに、クリスマスイヴにふさわしい。

新千歳空港から札幌、白老、ニセコ、小樽と「観光」してあるく記事なのだけれど、最初に、北海道の歴史的立ち位置をしっかり書き込んでいる。つまり、アイヌ民族と和人、さらには明治の近代化のプロセスまでかなり突っ込んだ書き方になっているのだ。

札幌の時計台からはじまって、札幌ビールの工場を訪ね、ジンギスカンに舌鼓を打ち、おいしい寿司店やススキノの表通り、店の奥まで想像して、と北海道の労働問題まで書こうとする姿勢はなかなか。

ニセコのスキー場がいまや、オーストラリアの資本が入り、海外からの観光客相手の経済依存を強めていることにも、ちくりと辛口のことばがはさまる。小樽もしかり。写真がいい。

富士山に似た山の形をした羊蹄山を、たびたび仰ぎ見ながら、林の向こうに透かし見ながら、ディアスの旅はつづく。

夏や春秋の北海道なら、私自身、あまり反応しなかったかもしれないが、冬のふぶきのなかの北海道の写真には心が躍る。ぞくぞくするのだ。

夏や春秋の北海道なら、私自身、あまり反応しなかったかもしれないが、冬のふぶきのなかの北海道の写真には心が躍る。ぞくぞくするのだ。雪の北海道。まことに、クリスマスイヴにふさわしい。

2015/12/19

昨年、ジョン・クッツェーがチェルシー・マニングへ書いた誕生カード

誕生日おめでとう!

彼女はまだ獄中。あれから1年、

数年が経ったような気がするが。

昨年の誕生日キャンペーンのときに、

J・M・クッツェーが彼女に書いた手紙を訳してみる。

****************

アデレード、南オーストラリア

2014年12月2日

チェルシーへ

誕生日を刑務所ですごすのはきっとあまり愉快なことではないと思うが、きみに知らせたいことがある。それはもっと広い世界では何千万、何百万もの人がきみのことを考え、きみに元気でいてほしいと思っていることだ。われわれはきみがデモクラシーに──つまり、人々が自らを統治する権利に──寄与する歩みを踏み出したことに感嘆する──そして、きみが逮捕されて以来、態度で示してきた不屈の精神ゆえにきみを尊敬する。その間きみはとても孤独で孤立していると感じてきたにちがいない。

僕自身はもう70代だから、きみが自由を取り戻す(きみの国の大統領が分別を取り戻してきみに謝罪する)ときまでいっしょにいられるとは思わないが、しかし僕はきみに知って欲しいことがある。それは僕が、きみの姿と、エドワード・スノーデンの姿が、いずれ合州国の郵便切手に載る日がくることを確信しているということだ。

僕自身はもう70代だから、きみが自由を取り戻す(きみの国の大統領が分別を取り戻してきみに謝罪する)ときまでいっしょにいられるとは思わないが、しかし僕はきみに知って欲しいことがある。それは僕が、きみの姿と、エドワード・スノーデンの姿が、いずれ合州国の郵便切手に載る日がくることを確信しているということだ。

お誕生日おめでとう。

ジョン・クッツェー

****************

2015/12/16

2012.4.24の投稿がなぜか2015.12.16の日付に??──ローレルの花とオリヴァー・シュミッツ監督

数年ぶりに書棚の整理をした。古いペーパー類も選り分けて捨てた。

古い南アフリカ関連のファイルのなかから、映画「マパンツラ」の監督、オリヴァー・シュミッツさんの写真や手紙が出てきた。1990年にアップリンクが映画上映にさいして、監督を日本に招待した。彼がフリーの一日、当時の仲間と鎌倉山にのぼった。そのときの写真だ。オリヴァーさんの若いこと! もちろん、ほかの人たちも。

クッツェーの『マイケル・K』の翻訳が出た翌年だった。オリヴァーさんはあの作品のことを、はにかみながら「I love it!」といった。電車のなかでつり革につかまった姿勢でそういった彼の横顔が、写真を見ていると、ありありとよみがえる。「友だちがあの作品を映画化しようとしたんだけれど、うまくいかなかった」とも語っていた。1960年生まれで、ケープタウン大学を出ている彼は、きっと、クッツェーの授業にも出ていたのだろうなあ。いまになってみれば、もっと話を聴いておけばよかったと悔やまれる。

クッツェーの『マイケル・K』の翻訳が出た翌年だった。オリヴァーさんはあの作品のことを、はにかみながら「I love it!」といった。電車のなかでつり革につかまった姿勢でそういった彼の横顔が、写真を見ていると、ありありとよみがえる。「友だちがあの作品を映画化しようとしたんだけれど、うまくいかなかった」とも語っていた。1960年生まれで、ケープタウン大学を出ている彼は、きっと、クッツェーの授業にも出ていたのだろうなあ。いまになってみれば、もっと話を聴いておけばよかったと悔やまれる。 グーグルで検索してみると、新しい作品がいくつか出てきた。DVDになっている2本をさっそく注文した。「Hijack stories」と「Life, above all」だ。「なによりも、生命」は最近の南アフリカを描いた作品らしい。楽しみ!

グーグルで検索してみると、新しい作品がいくつか出てきた。DVDになっている2本をさっそく注文した。「Hijack stories」と「Life, above all」だ。「なによりも、生命」は最近の南アフリカを描いた作品らしい。楽しみ!そういえば、まだネット書店もないあのころ、「なにか南アの本で必要なものがあったら送ってあげる」というご好意にあまえて、ズールー語の辞書を送ってもらった。分厚いその辞書はいまも手元にあって、ときどきお世話になっている。

2015/12/07

J・M・クッツェーの『世界文学論集』をめぐって

先月、J・M・クッツェーの5冊のエッセイ集のなかから、厳選された、内容の濃い『世界文学論集』が、みすず書房から出版された。訳者は田尻芳樹さん。編集者は1989年に拙訳『マイケル・K』を担当してくれたOさん。

このプロジェクトが立ちあがったのは、2012年から2013年にかけてのことで、作家の三度目の来日時にクッツェー氏、田尻氏と三人で、いまはなきホテル・ニューオオタニのカフェで打ち合わせをしたと記憶している。翻訳中の彼の自伝的三部作の疑問点を解決したのもこのときだった。あれは2013年の3月初旬だったから2年半がすぎて、しっかりと本になった。プロジェクトが順調に動き出してから、どんな本になるのかなあ、とわくわくしながらながめていた。

その間、2014年11月にはオーストラリアのアデレードで開催された「世界のなかの J・M・クッツェー」で田尻さんは発表をして、わたしは毎日新聞にリポートを書いたりしたのだった。

今回、出版されたこの評論集をめぐって「パブリッシャーズ・レビュー」の巻頭ページに「これからの『世界文学』のために」というエッセイを書いた。この本について、というより、むしろ作家クッツェーの周辺情報、現在地のようなものと考えていただいたほうがいいだろう。それが、この文学論集を読むときの、きっかけ、刺激、あるいは補助のようなものになればいいと思っている。

このレビューはタブロイド判の出版情報誌で無料。ぜひ。

2015/12/03

スウェーデンで16歳全員にアディーチェの本が配布されたって!

先日、嬉しいニュースが飛び込んできました。チママンダ・ンゴズィ・アディーチェの「We Should All Be Feminists/男も女もフェミニストじゃなきゃね」 がスウェーデン語に翻訳されて、16歳の子供たち全員に配布されることになったというのです。

この短いテクストは、16歳くらいの年齢で読むと、とってもいいと思います。アディーチェ自身の十代のころの経験がそっくり伝わると思うからです。

テクストはこの春、日本語になって「神奈川大学評論 創刊80号記念号」に掲載されました。

雑誌は紀伊國屋書店新宿本店や、三省堂書店神保町店、横浜の有隣堂、あるいは各地の大学生協でも扱っていますが、バックナンバーなので、直接大学の広報事業部に連絡するのが早いでしょう。こちらへ。873円です。

この短いテクストは、16歳くらいの年齢で読むと、とってもいいと思います。アディーチェ自身の十代のころの経験がそっくり伝わると思うからです。

テクストはこの春、日本語になって「神奈川大学評論 創刊80号記念号」に掲載されました。

雑誌は紀伊國屋書店新宿本店や、三省堂書店神保町店、横浜の有隣堂、あるいは各地の大学生協でも扱っていますが、バックナンバーなので、直接大学の広報事業部に連絡するのが早いでしょう。こちらへ。873円です。

2015/11/27

2000年の J・M・クッツェーをふたたび

<2年前の7月にアップしたブログを一部加筆、変更して再掲>

2000年に晩秋のケープタウンで録画された動画を紹介する。

2000年に晩秋のケープタウンで録画された動画を紹介する。

オランダのテレビ番組として撮影されたものだ。語りはオランダ語、インタビューとクッツェー本人の話は英語だ。(なんと最初のダンスをするカップルは映画『シャル・ウィ・ダンス』からだ、と今日、気づいた。)

1時間19分と少し長い動画だが、まだケープタウンに住んでいた2000年に、ジョン・クッツェーがインタビューワーのさまざまな問いに対して、ゆっくり考え、考え、表情ゆたかに、真摯に答えている。

ケープタウンのホテルの部屋で語るクッツェー:美について、美と慰藉の関係について、愛における美とピースについて、気分が落ち込んだら料理をすること、そしてまたアパルトヘイトについて。ようやく過去のものとなったアパルトヘイトについてここまでことばを尽くして、平明に、正直に語るクッツェーは初めてではないか。『恥辱』を発表した翌年であることも興味深い。オランダのテレビで語っているという事実もまた。

インタビューを受けるのは苦行ですか?──ええ。──なぜ? ──(沈黙)なぜならそこには内省/reflection がないからです。

『マイケル・K』の最後のフレーズについて語り(ここで彼は非常にめずらしく、自作解説をする──「『マイケル・K』の最後のいくつかの文章は、自分でもその音楽がとても好きなのだが、それは驚くような、ハッピーで、美学的にも魅力的な結末をもたらしている(When I think that the final sentences of Life and Times of Michael K, I very much like the music of these sentences, they bring the book to conclusion which I find surprising, happy and aesthetically attractive, all the same time)35:10」と述べている)、それからオランダ語版を朗読する。

|

| ケープ半島のディアズ・ビーチ |

冷たい風に吹かれて、イノセンスについて、南アフリカという土地の自然と植民者たちの関係について、人間と動物の関係について、戦時中のポーランドの詩人ツヴィグニェフ・ヘルべルトについて、自然の美が癒しになることについて、南アフリカの厳しい現実との対比、容易ではない死・・・、作品行為と癒し、人のオリジンを、癒しを、あくまで自然のなかに見るクッツェー、書いていないときはどんどん落ち込むこと、また、人間という生物種について、死のない世界を考えることについて、天国を作り出した人間をめぐる話など、見ていて、聞いていて、興味が尽きない。オランダ語のナレーションが理解できないのがとても残念!

60歳当時の──こうして見ると、すごく若々しい/笑──彼が、非常にリラックスした感じで、ことばを探りながら語っています。

****

付記:田尻芳樹氏の翻訳でクッツェーの『世界文学論集』がみすず書房から出た。それを読んでいて、もう一度この動画を見たくなり、再度シェアすることにした。長いけれど彼の創作態度、ケープ半島地区への思いなどがじつによく伝わってくる。バッハの『平均律クラヴィーア』がかかるなかをディアズ・ビーチまで車が走る、その風景もいい。最初にシェアしたのは2013年7月、選挙の前日だった。あれから2年。まさに驚くほど大きな変化のなかに、この社会はある。

2015/11/08

2014年8月にクッツェーがコロンビアの中央大学を訪れたときの動画

昨年、2014年8月にコロンビアを訪れた J・M・クッツェーが、個人ライブラリーをアルゼンチンの出版社から出すことについて語っている動画です。スペイン語の通訳がついています。昨年のブログはこちら、そしてこちらで。

****

付記:2015.11.10──忘れないうちに書いておこう。

クッツェーは最初にボルヘスの二つのライブラリー計画について述べながら、今回の自分のライブラリーがそれとはまったく異なることを説明する。(彼自身はアルゼンチンの出版社からこの企画の申し出を受けて12冊の個人ライブラリーを出すことになったそうだ。)

クッツェーの個人ライブラリー12冊に名前のあがる作家はすべて、クッツェーがみずからの作家形成する過程で基礎となった作家の作品であり、完全にこの作家個人の好みで選ばれている。そこにはダンテもドストエフスキーもプルーストもいない。ドンキホーテもユリシーズもない。選ばれた作品はどれも、あまり広く知られているとはいえないもので、トルストイでいえば『戦争と平和』ではなく『イヴァン・イリイチの死』』だ。理由は自分の場合もそうだったように、読む人の「思想」に痕跡を残すよりもむしろ「考え方」に、さらには「書き方」に痕跡を残す作品を選んだからだとか。

こうしてクッツェーは第1巻から第3巻まで、クライスト、ヴァルザー、そしてデフォーについて注目すべき点をあげていく。

真っ先にあがるクライストはドイツ語で書く作家で、彼の文章の特質はエネルギー。クライストの文章には読者を有無を言わさずどこかへ連れ去る力があると。

また、ロベルト・ヴァルザーはスイスのドイツ語で書く作家だが、スイスに生まれたというマイナー性から逃れようと一旦はドイツに向かうけれど、またスイスに戻って以来、ずっとスイスで書いた作家。この位置的、言語的辺境性と、ヴァルザー作品の主人公たちのマイナー性や、分割可能な作品構成にクッツェーは焦点をあてる。ここは非常に面白い分析だ。彼の書き方は自伝的であるが感傷的ではないとクッツェーは述べる。また、狂気は書くことの助けにはならないとも。

最後にデフォー、彼は英語文学のカノンに入る作家ではなく、むしろアマチア作家といえる人である。ある時期に集中して作品を書いているが、その書き方は決して構成力や文章力を鍛えあげた書き方とはいえないが、実践的な才能をもち、社会生活をさまざまな面で具体的に経験していたゆえに、複雑な状況や人間関係の機微をすくいあげて言語化できる稀に見る知性の持ち主だった。結果として彼は作家として適切な時代に生まれたと。

この調子で、カフカやベケットなども語ってほしかったけれど、残念ながら時間切れ。また、このライブラリーにはカミュやフォークナーも入れたかったが、著作権がクリアできずに入れることができなかったそうだ。ということは、カミュやフォークナーもクッツェーという作家の「書き方」に影響をあたえた作家だということだ。そういえば、彼のエッセイ集『Inner Workings』にはフォークナーの自伝について書かれた書評も載っていた。あれは面白かった。

さらに12巻目に注目! これは詩のアンソロジーになる予定で、南アフリカとオーストラリアの、有名無名の若い詩人の作品から選ばれる予定だそうだ。そうか、ここで「南」の文学が、現在形でくっきりと示されることになるのか、と納得した。

****

付記:2015.11.10──忘れないうちに書いておこう。

クッツェーは最初にボルヘスの二つのライブラリー計画について述べながら、今回の自分のライブラリーがそれとはまったく異なることを説明する。(彼自身はアルゼンチンの出版社からこの企画の申し出を受けて12冊の個人ライブラリーを出すことになったそうだ。)

クッツェーの個人ライブラリー12冊に名前のあがる作家はすべて、クッツェーがみずからの作家形成する過程で基礎となった作家の作品であり、完全にこの作家個人の好みで選ばれている。そこにはダンテもドストエフスキーもプルーストもいない。ドンキホーテもユリシーズもない。選ばれた作品はどれも、あまり広く知られているとはいえないもので、トルストイでいえば『戦争と平和』ではなく『イヴァン・イリイチの死』』だ。理由は自分の場合もそうだったように、読む人の「思想」に痕跡を残すよりもむしろ「考え方」に、さらには「書き方」に痕跡を残す作品を選んだからだとか。

こうしてクッツェーは第1巻から第3巻まで、クライスト、ヴァルザー、そしてデフォーについて注目すべき点をあげていく。

真っ先にあがるクライストはドイツ語で書く作家で、彼の文章の特質はエネルギー。クライストの文章には読者を有無を言わさずどこかへ連れ去る力があると。

また、ロベルト・ヴァルザーはスイスのドイツ語で書く作家だが、スイスに生まれたというマイナー性から逃れようと一旦はドイツに向かうけれど、またスイスに戻って以来、ずっとスイスで書いた作家。この位置的、言語的辺境性と、ヴァルザー作品の主人公たちのマイナー性や、分割可能な作品構成にクッツェーは焦点をあてる。ここは非常に面白い分析だ。彼の書き方は自伝的であるが感傷的ではないとクッツェーは述べる。また、狂気は書くことの助けにはならないとも。

最後にデフォー、彼は英語文学のカノンに入る作家ではなく、むしろアマチア作家といえる人である。ある時期に集中して作品を書いているが、その書き方は決して構成力や文章力を鍛えあげた書き方とはいえないが、実践的な才能をもち、社会生活をさまざまな面で具体的に経験していたゆえに、複雑な状況や人間関係の機微をすくいあげて言語化できる稀に見る知性の持ち主だった。結果として彼は作家として適切な時代に生まれたと。

この調子で、カフカやベケットなども語ってほしかったけれど、残念ながら時間切れ。また、このライブラリーにはカミュやフォークナーも入れたかったが、著作権がクリアできずに入れることができなかったそうだ。ということは、カミュやフォークナーもクッツェーという作家の「書き方」に影響をあたえた作家だということだ。そういえば、彼のエッセイ集『Inner Workings』にはフォークナーの自伝について書かれた書評も載っていた。あれは面白かった。

さらに12巻目に注目! これは詩のアンソロジーになる予定で、南アフリカとオーストラリアの、有名無名の若い詩人の作品から選ばれる予定だそうだ。そうか、ここで「南」の文学が、現在形でくっきりと示されることになるのか、と納得した。

2015/11/06

「早稲田文学 2015冬号」に『アメリカーナ』のことを

このところ不振とつぶやかれる翻訳文学だが、昨今、息苦しい「国」という枠から思い切り飛び出したいという願いに応えてくれるのが翻訳文学だ。いまの、この世界、を見る視点がぐんと広がる。そんな翻訳文学に力を入れているのが「早稲田文学」だ。今日、最新号、「早稲田文学 2015年秋号」が発売になった。

「なぜ動かずにいられないのか?」──というタイトルが示唆するのは、世界各地で起きている人の移動だ。旅行、移民、難民、その背景、内実、結果などをかいまみる作品群が掲載されている気配。

植民地への入植がさかんだったころとは逆に、現在の移民は、基本的により良い生活をもとめて、あるいは、切羽詰まった生命の危険を感じて、北側の経済的に豊かで安全な国々に「向かう」ものが多い。難民の場合はその緊迫度がさらに激しいだろう。

しかし「旅」となると必ずしもその方向をとるとはかぎらない。むかしの文学的な旅行記では、むしろ、未知なる土地への探検や、エキゾチスムに刺激されての旅となるわけだから、圧倒的に「都市→辺境」が多かったはずだ。

それはまた、書籍の出版や販売が北側に集中してきたこと、読者が「北」に属する人間を中心とし、「南」に属する人間はその視点に倣うものとされてきたことに関連があるかもしない。したがって「南」に属する人間は、「北」の視点を内面化せざるをえなかった。そんな長い歴史があったことは事実だ。さて、日本語社会はこの「北」と「南」のあいだの奈辺に位置付けられるだろうか。日本語使用者の意識は、どこにあるのだろうか?

今日日、言語や国境を超えようとする、あるいは、はからずも超えてしまう文学は、過去の固定された視点を批判的に再考したり、逆転する可能性を秘めている。そんな期待と希望をつい期待してしまいそうな今回の「早稲田文学」だけれど、取りあげる作品や、評論、コラム、座談会に見られることばたちは、そのどのあたりをどんなふうにあとづけているのだろう? 興味津々。雑誌はさきほど届いた。読むのはこれから。

しかし「旅」となると必ずしもその方向をとるとはかぎらない。むかしの文学的な旅行記では、むしろ、未知なる土地への探検や、エキゾチスムに刺激されての旅となるわけだから、圧倒的に「都市→辺境」が多かったはずだ。

それはまた、書籍の出版や販売が北側に集中してきたこと、読者が「北」に属する人間を中心とし、「南」に属する人間はその視点に倣うものとされてきたことに関連があるかもしない。したがって「南」に属する人間は、「北」の視点を内面化せざるをえなかった。そんな長い歴史があったことは事実だ。さて、日本語社会はこの「北」と「南」のあいだの奈辺に位置付けられるだろうか。日本語使用者の意識は、どこにあるのだろうか?

今日日、言語や国境を超えようとする、あるいは、はからずも超えてしまう文学は、過去の固定された視点を批判的に再考したり、逆転する可能性を秘めている。そんな期待と希望をつい期待してしまいそうな今回の「早稲田文学」だけれど、取りあげる作品や、評論、コラム、座談会に見られることばたちは、そのどのあたりをどんなふうにあとづけているのだろう? 興味津々。雑誌はさきほど届いた。読むのはこれから。

わたしも、3つの国、3つの土地を往還する物語『アメリカーナ』について、作品紹介のコラムを書いたので、ぜひ、のぞいてみてほしい。チママンダ・ンゴズィ・ディーチェがみずからの体験をふんだんに取り込みながら書いた長編小説だ。

2015/11/03

余白について──チママンダ・アディーチェとゼイディ・スミスの対話

さあ、秋も深まり、ゆっくりとチママンダ・アディーチェとゼイディ・スミスの対話に耳をかたむけるときがやってきた。少し長いけれど、『アメリカーナ』からの朗読もあるので、楽しんでいただけるだろう。ゼイディ・スミスの長編『美について』も来月、訳書が出るらしい。いやあ、楽しみです〜〜〜。

アディーチェの作品内の脇役をめぐる、ゼイディ・スミスのツッコミが面白い。

アディーチェの作品内の脇役をめぐる、ゼイディ・スミスのツッコミが面白い。

2015/11/01

SOASの名誉博士号を受ける J・M・クッツェー

今年75歳の J・M・クッツェーがロンドン大学SOAS(the School of Oriental and African Studies/東洋アフリカ研究学院)で名誉博士号を授与される動画です。

この10月19日にアップされているので、授与されたのはその直前でしょうか(動画の最初に7月24日とありました!)。

まず、SOASではクッツェー研究の第一人者であるカイ・イーストンが、クッツェーが21歳でロンドンにやってきて、コンピュータ・プログラマーとして働きながら詩人、作家になろうとした『青年時代』について詳細に紹介します。

その紹介スピーチのなかで、20年ほどまえに南アのプレスがクッツェーのことを「ボーラントのベケット、カルーのカフカ、フェルトのフォークナー」と呼んだことが述べられていますが、これは面白い。言いえて妙な表現です。(微妙に韻を踏んでる!)

(カイ・イーストンのスピーチを以下にペーストします。)

それから学長からクッツェーへ名誉博士の証書が授与されます。

授与するのは、あのグラサ・マシェル! ネルソン・マンデラの未亡人です。彼女は元モザンビーク初代大統領の妻でもあった人ですが、マンデラが他界する少し前に、SOASの学長になりました。

Even this does not adequately provide a sense of the range of his work, the variety and originality, the cross-generic hybrid and difficult to classic works such as the eight lessons of Elizabeth Costello; or the extraordinary polyphonic novel, Diary of a Bad Year; or the magnificent memoir trilogy Scenes from Provincial Life, or the translations from Dutch and Afrikaans; or his collaborative ventures for the adaptations of his novels for stage and screen.

さらにクッツェー自身のスピーチでは、まず、彼はSOASでは学んだことがはないが、すでに故人となった弟のデイヴィッドがSOASで学んだこと、彼がいまここにいたらなんというだろうかと思うと述べます。「僕は講義に出て試験を受けて学位を取得しなければならなかったのに、あんたはただ卒業式にやってくるだけかよ。頭にくるな」といったことでしょうと……略。

また、自分は長いあいだケープタウン大学で教えていたが、同僚にはSOAS出身者が何人もいて、70年代、80年代の暗い時代、右からも左からも、もっと民族主義的な態度を取れというプレッシャーを受け続けたが、それに抗して彼ら、彼女たちが知的に洗練されたことばで、どのようにわれわれが自らを理解し、どのようにわれわれの文化や歴史を理解するかを提示しつづけた、と述べて、彼らがアカデミックとしての責任を例示したことに自分が連座できたことを誇りに思う、と述べています……略。

以下がジョン・クッツェーの短いメッセージ:

75歳のジョンが破顔の笑みを浮かべながら、70歳のグラサ・マシェルとしっかり握手するところを見て胸が熱くなりました。

SOASのサイトはこちら。

この10月19日にアップされているので、授与されたのはその直前でしょうか(動画の最初に7月24日とありました!)。

まず、SOASではクッツェー研究の第一人者であるカイ・イーストンが、クッツェーが21歳でロンドンにやってきて、コンピュータ・プログラマーとして働きながら詩人、作家になろうとした『青年時代』について詳細に紹介します。

その紹介スピーチのなかで、20年ほどまえに南アのプレスがクッツェーのことを「ボーラントのベケット、カルーのカフカ、フェルトのフォークナー」と呼んだことが述べられていますが、これは面白い。言いえて妙な表現です。(微妙に韻を踏んでる!)

(カイ・イーストンのスピーチを以下にペーストします。)

それから学長からクッツェーへ名誉博士の証書が授与されます。

授与するのは、あのグラサ・マシェル! ネルソン・マンデラの未亡人です。彼女は元モザンビーク初代大統領の妻でもあった人ですが、マンデラが他界する少し前に、SOASの学長になりました。

Madame president, ladies and gentlemen and colleagues.

From 1962 to 1965 John Maxwell Coetzee lived in England, first in this great metropolis and later out in Surrey. Having just completed his undergraduate honours degrees in English and Mathematics at the University of Cape Town, he set sail for Southampton – his first trip overseas. He was 21 years old, an aspiring poet, and London, he told himself, was the city from which he must learn to write. His plan was to get a respectable job by day, and write in the free hours. He soon found work as a computer programmer, a programmer of course in the earliest days of computers, near Oxford Street.

In the evenings and on Saturdays, he also researched and wrote an MA thesis on the novels of Ford Maddox Ford. He knew this Bloomsbury neighbourhood, and he must have walked by SOAS many times on his way to what was then Dillon’s Bookstore on Malet and Gower Streets. He would also have known that he was walking past one of the great publishing houses of the 20th century, Faber & Faber, a building now integral to the SOAS campus and adorned with a commemorative plaque in honour of its most famous editorial director, the poet and one of his earliest literary mentors, TS Eliot.

All of this is a prelude to the story of the writer that we are honouring today, who began making notes for what became his first novel, Dusklands, in the reading room of the British Museum just a stone’s throw from here.

It’s now 50 years since John Coetzee left this island’s shores for further studies in America, specifically a doctorate at the University of Texas where as a Fullbright scholar he read Linguistics, Literature and Germanic Languages and wrote a dissertation on Samuel Beckett’s English fiction.

In that time he has become one of the world’s most distinguished novelists and critical thinkers. All of this has happened while also teaching and inspiring generations of students and colleagues, from Cape Town to Chicago, in his role as professor of literature – a position he currently holds at the University of Adelaide in South Australia, where he has lived since 2002.

His work has been recognised by numerous other honorary degrees by other eminent universities and he’s accumulated literary prizes, one after the other, and national honours from France and the Netherlands as well as South Africa’s highest award, the Order of Mapungubwe Gold. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 2003.

Even without his fiction, a corpus which now includes some 13 novels and for which he has won Booker Prizes for Life and Times of Michael K in 1983 and for Disgrace in 1999; a Commonwealth Writers Prize, the Prix Femina Étranger, the Irish Times International Fiction Prize and many more.

Coetzee as a scholar would still be acquiring honorary degrees as not only are his novels taught in syllabi all over the world, but so is his criticism. From the essays collected in White Writing on colonial South African literature is a seminal book that is still unmatched since its publication in 1988; to those on censorship in Giving Offence, his intellectual autobiography of essays and interviews in Doubling the Point and the two volumes Stranger Shores and Inner Workings which feature many of the essays he’s written as a regular contributor to the New York Review of Books.

|

| カイ・イーストン |

20 years ago, when he was awarded an honorary doctorate at the University of Cape Town, his fellow novelist and colleague André Brink proclaimed that John Coetzee has changed not only the South African literary landscape, but the shape and horizons of the novel as a genre.

The magnetic affect is tangible, there are centres named after him, writes David Attwell, centres of creative writing, centres for creative and performing arts named after him; places in other ends of the world – Adelaide, Australia and Bogota, Columbia. There is even an asteroid named after Coetzee.

Years ago, in the South African press, Coetzee was variously called the Beckett of the Boland, the Kafka of the Karoo, the Faulkner of the veld. All three accolades are well chosen since they emphasise key writers in his formation and a landscape that has been central to much of his fiction. One could easily enumerate others – Dafoe, Dostoyevsky, Tolstoy, Cervantes, Flaubert, Pound and Rilke – but if we were to think of artists with a similar approach to work and style, I would still go elsewhere.

Two figures, remote from each other in time and vocation, for whom he has expressed admiration: In classical music it is of course JS Bach, in tennis it is of course Roger Federer. Both keep standing the test of time, demonstrating the kind of genius that combines industry, improvisation, intelligence and intuition. Qualities that have made them classic players in their respective fields, and qualities that you will find when you read the work of JM Coetzee.

Madame president, it is my privilege now to present professor John Maxwell Coetzee for the award of Doctor of Literature and to invite him to address this assembly.

さらにクッツェー自身のスピーチでは、まず、彼はSOASでは学んだことがはないが、すでに故人となった弟のデイヴィッドがSOASで学んだこと、彼がいまここにいたらなんというだろうかと思うと述べます。「僕は講義に出て試験を受けて学位を取得しなければならなかったのに、あんたはただ卒業式にやってくるだけかよ。頭にくるな」といったことでしょうと……略。

また、自分は長いあいだケープタウン大学で教えていたが、同僚にはSOAS出身者が何人もいて、70年代、80年代の暗い時代、右からも左からも、もっと民族主義的な態度を取れというプレッシャーを受け続けたが、それに抗して彼ら、彼女たちが知的に洗練されたことばで、どのようにわれわれが自らを理解し、どのようにわれわれの文化や歴史を理解するかを提示しつづけた、と述べて、彼らがアカデミックとしての責任を例示したことに自分が連座できたことを誇りに思う、と述べています……略。

以下がジョン・クッツェーの短いメッセージ:

Thank you first, Kai, for your kind words. It is an honour for me, and a pleasure, to be asked to say a few words to the new graduates of the School of Oriental and African Studies.

I was never a student at SOAS, but brother David was. David is, alas, no longer with us, but I can imagine what he would have said about the present occasion: “I had to attend lectures and sit exams to obtain my degree, while you have to do nothing but rock up for graduation day. It is an outrage.”

For many years I taught at the University of Cape Town, where among my colleagues were graduates of SOAS teaching History, Anthropology and African Studies. Through the dark decades of the 1970s and the 1980s, these men and women resisted pressures from left and right to give their teaching and scholarship a more nationalistic slant. They continued to present an intellectually sophisticated account of how we understand ourselves, of how we understand our culture, of how we understand our history.

I was proud to be associated with the example they set of academic responsibility, and I am proud today to be associated with the institution where they were nurtured.

Those of you who plan to follow careers in higher education will, I hope, carry the values of SOAS with you into the future.

Thank you.

75歳のジョンが破顔の笑みを浮かべながら、70歳のグラサ・マシェルとしっかり握手するところを見て胸が熱くなりました。

SOASのサイトはこちら。

2015/10/30

『戯れ言の自由』── 平田俊子さんの新しい詩集

今日、半透明の紙に包まれて、一冊の詩集が届いた。瀟洒な装丁の、平田俊子さんの『戯れ言の自由』(思潮社)という詩集だ。

平田さんの詩のことばは、いま、こうして読んでみると、とても心が休まる。なぜだろう。読み手が頭をフル回転させたり、気持ちの持ち出しをしなくても、ことばが穏やかに、いっしょに歩いてくれる、そんなリズムがあるからだろうか。短い詩行が数ページ続いて終わる。ほどよい飛翔感を残して着地するひとつひとつの詩が、日々、目にする、すさんだ日本語の荒れ地のなかに、まっさらな飛び地のように、すなおに広がっている、そんな気がするからだろうか。一篇、書き出してみる。

平田さんの詩のことばは、いま、こうして読んでみると、とても心が休まる。なぜだろう。読み手が頭をフル回転させたり、気持ちの持ち出しをしなくても、ことばが穏やかに、いっしょに歩いてくれる、そんなリズムがあるからだろうか。短い詩行が数ページ続いて終わる。ほどよい飛翔感を残して着地するひとつひとつの詩が、日々、目にする、すさんだ日本語の荒れ地のなかに、まっさらな飛び地のように、すなおに広がっている、そんな気がするからだろうか。一篇、書き出してみる。

〈美しいホッチキスの針〉

きょう届いた数枚の書類は

ツユクサの花の色をした

美しい針で綴じられていた

灰色の地味な針しか知らない私に

その色は新鮮だった

曇天のように重たいこころを

艶やかな針の色が

少し明るくしてくれた

ホッチキスの役目は紙を綴じること

針の色にこだわる必要はないのに

美しい色に染めた人がいて

その針を選んだ人がいて

そのうちの一本が

旅をし 私のもとに届いた

ツユクサを通して

知らない人たちと

手をつないだような気分だ

人のこころを慰めるのは

花ばかりではない

油断すると指を傷つける

小さく危険なものにさえ

人は心を遊ばせる

夕焼けの空 朝焼けの空

空が青以外の色に染まったときも

人は満たされ 立ち尽くす

詩集の最初に置かれた詩だ。最後まで読んでこの詩に戻ってきたけれど、じつは、平田さんの詩の後ろには、ぴりりと辛い真実も潜んでいて、歳月の厳しい雨風、それを通り越した暴風雨にも耐えて、生き延びてきたような確かさもあるのだ。でも、風通しがじつにいい。観念語の多用でいつまでも現実に届かない、読む側の焦燥感をかきまわす、ことばの無駄がない。

最後から二つ目に置かれた「揺れるな」は懐かしい(とためらいながらも言ってしまおう)。2011年3月11日の大震災のあと、渋谷で開かれた「第一回 ことばのポトラック」で朗読された詩だ。わたしも参加させていただいたとき、何年ぶりかで平田さんと会ったのだった。そのとき平田さんが開口一番おっしゃったことばが、ずいぶん昔の記憶を呼び起こした。平田さんとは一度、あるトークの会でご一緒したことがあったのだ。そのときのことを、平田さんも、わたしの顔を見て思い出したらしい。

シスネロスの『マンゴー通り、ときどきさよなら』から朗読したときのことだったから、1997年とか1998年ころだろうか。場所はたしか駒込だった。平田さんは駒込が出てくるご自分の詩を読まれたのだった。

こんなふうに、わずかな点と点を結ぶような出会い方ではあるのだけれど、平田さんの詩を読むと心が休まるのは、多分、同時代を生きてきた人のことばがここにあると確認できるからかもしれない。それが嬉しい。しかも、それは時代を超える戯れ言たちでもあるのだ。

平田さんの詩のことばは、いま、こうして読んでみると、とても心が休まる。なぜだろう。読み手が頭をフル回転させたり、気持ちの持ち出しをしなくても、ことばが穏やかに、いっしょに歩いてくれる、そんなリズムがあるからだろうか。短い詩行が数ページ続いて終わる。ほどよい飛翔感を残して着地するひとつひとつの詩が、日々、目にする、すさんだ日本語の荒れ地のなかに、まっさらな飛び地のように、すなおに広がっている、そんな気がするからだろうか。一篇、書き出してみる。

平田さんの詩のことばは、いま、こうして読んでみると、とても心が休まる。なぜだろう。読み手が頭をフル回転させたり、気持ちの持ち出しをしなくても、ことばが穏やかに、いっしょに歩いてくれる、そんなリズムがあるからだろうか。短い詩行が数ページ続いて終わる。ほどよい飛翔感を残して着地するひとつひとつの詩が、日々、目にする、すさんだ日本語の荒れ地のなかに、まっさらな飛び地のように、すなおに広がっている、そんな気がするからだろうか。一篇、書き出してみる。〈美しいホッチキスの針〉

きょう届いた数枚の書類は

ツユクサの花の色をした

美しい針で綴じられていた

灰色の地味な針しか知らない私に

その色は新鮮だった

曇天のように重たいこころを

艶やかな針の色が

少し明るくしてくれた

ホッチキスの役目は紙を綴じること

針の色にこだわる必要はないのに

美しい色に染めた人がいて

その針を選んだ人がいて

そのうちの一本が

旅をし 私のもとに届いた

ツユクサを通して

知らない人たちと

手をつないだような気分だ

人のこころを慰めるのは

花ばかりではない

油断すると指を傷つける

小さく危険なものにさえ

人は心を遊ばせる

夕焼けの空 朝焼けの空

空が青以外の色に染まったときも

人は満たされ 立ち尽くす

詩集の最初に置かれた詩だ。最後まで読んでこの詩に戻ってきたけれど、じつは、平田さんの詩の後ろには、ぴりりと辛い真実も潜んでいて、歳月の厳しい雨風、それを通り越した暴風雨にも耐えて、生き延びてきたような確かさもあるのだ。でも、風通しがじつにいい。観念語の多用でいつまでも現実に届かない、読む側の焦燥感をかきまわす、ことばの無駄がない。

|

| 半透明の紙に包まれて届いた |

シスネロスの『マンゴー通り、ときどきさよなら』から朗読したときのことだったから、1997年とか1998年ころだろうか。場所はたしか駒込だった。平田さんは駒込が出てくるご自分の詩を読まれたのだった。

こんなふうに、わずかな点と点を結ぶような出会い方ではあるのだけれど、平田さんの詩を読むと心が休まるのは、多分、同時代を生きてきた人のことばがここにあると確認できるからかもしれない。それが嬉しい。しかも、それは時代を超える戯れ言たちでもあるのだ。

2015/10/26

いま、南アフリカの学生たちの、格差をなくす闘い

2週間前に、ヴィッツヴァーテルスラント大学で授業料値上げ反対から始まった南アフリカの学生たちの抵抗が、今週に入って、野火のように全国へ広がり、大学が封鎖されたあとは通りへと拡大して、南アフリカという国の根幹を揺さぶっている、と伝えられている。「born frees at the helm」が合いことば。

21年前に人種差別のアパルトヘイトからは解放されたけれど、2010年にブラジルを抜いて経済格差が世界一になってしまった南アフリカ。若者たちの主張は、現政権はアパルトヘイト政権下の植民地的な政策をまたしても再現しようとしている、生きる場を確保したい、生きさせろという叫びに近い。学費値上げに反対して、低所得者層の黒人にも教育を、という要求を皮切りに、彼らの主張は格差是正のための闘いとなっているようだ。

若者たちのスタイルは、彼ら彼女らの親の世代がかつて行った解放闘争時のデモのスタイルにとてもよく似ている。歌を歌い、体を大きく動かしながら、ことばをリズムに乗せていくスタイルだ。闘いは個別のものではなく、世界的、経済的な流れと密接に結びついているという主張はあたっているだろう。プラカード上のいくつかの主張を拾ってみる。

Born a communist, died a capitalist's Blade

Where leader's cane afford to learn

Students are SA's future

ズマ大統領は、学生と大学側とテーブルについて話し合う予定だったが、実際には、TV映像でメッセージを流しただけだった。しかし2016年は授業料は上げないといったようだが。。。はたしてどうなるか。詳しいニュースはここで。

このビデオ、Shutting Down the Rainbow Nation の存在は、ビンニャヴァンガ・ワイナイナのツイートで知った。彼のコメントは「look at those young people taking charge of their continent! /この若者たちが自分の大陸に責任をもとうとするところを見て!」というもの。若者たちのスタイルは、彼ら彼女らの親の世代がかつて行った解放闘争時のデモのスタイルにとてもよく似ている。歌を歌い、体を大きく動かしながら、ことばをリズムに乗せていくスタイルだ。闘いは個別のものではなく、世界的、経済的な流れと密接に結びついているという主張はあたっているだろう。プラカード上のいくつかの主張を拾ってみる。

Born a communist, died a capitalist's Blade

Where leader's cane afford to learn

Students are SA's future

ズマ大統領は、学生と大学側とテーブルについて話し合う予定だったが、実際には、TV映像でメッセージを流しただけだった。しかし2016年は授業料は上げないといったようだが。。。はたしてどうなるか。詳しいニュースはここで。

Students shook the South African nation to its very core this week as protests swept across campuses with the so-called born frees at the helm. "Shutting Down the Rainbow Nation'' is a ten minute documentary that captures the energy and heart of the student-led movement, which shut down higher education institutions around the country. It speaks to the policing of the black body, state violence, and the fall of the 'rainbow nation', sewn together with videos posted by the public on Twitter and Facebook throughout the shutdown. History was re-written this week, as it became clear that even though the revolution may not have been (adequately) televised, it was certainly tweeted.

Video edited and produced by Leila Dougan.

Thumbnail image by Jabulile Newman.

Thanks to BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness) for the music (http://www.bcuc-band.com/).

We thank the twitterverse for their contribution including:

@LirandzuThemba, @ashleighfurlong, @LanceAPetersen, @DerangedCatlady, @cleoPOKPAS, @CamillaCrafter, @LirandzuThemba, @DanniTwiet, @ashleighfurlong, @VusiThembekwayo, @abed_v1, @shaunswingler, @JabulileNewman, @intellectualangel, @bro_slovo, @ZizMajavu, @YusraaPochee, @CaityShannon, @MalaikaWaAzania, @leiladougan

Please accept our apologies if we used your footage without prior permission. If this is the case, please let us know so that we can add your hashtag to the list.

2015/10/20

今日の曲──うないぐみ+坂本龍一「弥勒世果報 (みるくゆがふ) - undercooled」

闘病中だった坂本龍一氏が復帰後、第一弾としてリリースしたシングルです。

「うないぐみ」の女性たちのしぶい声がすてき! このプロモーションビデオの字幕を見ると、歌詞の意味もわかる。

「うないぐみ」の女性たちのしぶい声がすてき! このプロモーションビデオの字幕を見ると、歌詞の意味もわかる。

2015/10/16

今日は国際辞書デーって、知ってた?

ひさしぶりにブログに戻ってきた。さて、今日は南アフリカの言語状況について少し。

今日、11月16日は国際辞書デーだそうだ(知らなかった!)この記念日はアメリカの辞書編集者ノア・ウェブスターの誕生日にちなんだもので、彼は1758年の今日、生まれている。

南アフリカで、11ある公用語(オフィシャル・ランゲージ)ごとに構成された辞書編纂ユニットは、この重要な日を祝って、11月末までに先住民言語の13もの新しい辞書や改訂版を出す予定だ。一言語単独の辞書と、二言語間の辞書である。

辞書編纂ユニットは2001年に、南アフリカにおける辞書編纂と語彙の変遷に焦点をあてるために設立されたもの。11公用語の辞書編纂ユニットは、構造としてこの国の憲法が保障し、法律によって義務付けられているとある。目的はこの国の先住民言語の「状態を高め、使用を促進する」ためだそうだ。

ユニットは国立だが、基盤はその言語がおもに用いられている州、あるいは州内地域に置かれている。しかし、その作業結果は、居住地にかかわらずその言語の話者および学習者すべての利益になるようにする、とある。

帝国言語である英語は南アフリカではほぼリンガ・フランカの位置を占めている、といってよさそうだ。もちろん、英語が第一言語の人もいるだろうが、むしろ農場や田舎ではアフリカーンス語のほうが「根付いている」という表現があたっているかもしれない。アパルトヘイト政権はこのアフリカーンス語を、ある意味で、頑固に守った政権だったからだ。

ジョン・クッツェーが育った時代は、それまで大人たちは英語とアフリカーンス語のバイリンガルだったけれど、ジョンと同世代のアフリカーンス語話者は英語がどんどんできなくなっていった、という。農場のいとこたちは、だから、完全にアフリカーンス語しか話さなくなったということのようだ。

しかし1994年の解放から20余年。その状態がどんなふうに変わってきたのか、変わっていくのか。少なくとも先住民言語を記述して、辞書を作り、つい最近までは各言語による文学賞まであったのだ。グローバリズム経済が南アフリカにこれから、どんな言語的影響をおよぼしていくのかウォッチングしていたい。

言語別に具体的な辞書ユニットが置かれている州は:

帝国言語である英語は南アフリカではほぼリンガ・フランカの位置を占めている、といってよさそうだ。もちろん、英語が第一言語の人もいるだろうが、むしろ農場や田舎ではアフリカーンス語のほうが「根付いている」という表現があたっているかもしれない。アパルトヘイト政権はこのアフリカーンス語を、ある意味で、頑固に守った政権だったからだ。

ジョン・クッツェーが育った時代は、それまで大人たちは英語とアフリカーンス語のバイリンガルだったけれど、ジョンと同世代のアフリカーンス語話者は英語がどんどんできなくなっていった、という。農場のいとこたちは、だから、完全にアフリカーンス語しか話さなくなったということのようだ。

しかし1994年の解放から20余年。その状態がどんなふうに変わってきたのか、変わっていくのか。少なくとも先住民言語を記述して、辞書を作り、つい最近までは各言語による文学賞まであったのだ。グローバリズム経済が南アフリカにこれから、どんな言語的影響をおよぼしていくのかウォッチングしていたい。

言語別に具体的な辞書ユニットが置かれている州は:

ツォンガ語──リンポポ州

ツィヴェンダ語──リンポポ州

セソト・サ・レボア語──リンポポ州

シツワティ語──ムプマランガ州

イシンデベレ語──ハウテン州/ムプマランガ州

イシズールー語──クワズールー・ナタール州

イシコサ語と英語──東ケープ州

セソト語──フリーステート州

セツワナ語──北西州

アフリカーンス語──西ケープ州

辞書や書籍がこれからいつ、どのようなものが出るかは以下の通り。

isiZulu English Bilingual Dictionary

isiNdebele Afrikaans English Trilingual Dictionary

isiNdebele Monolingual Dictionary

Tshivenda English Bilingual Dictionary

Tshivenda Monolingual Dictionary

Sesotho sa Leboa Monolingual Dictionary

Sesotho sa Leboa English Bilingual Dictionary

Setswana Monolingual Dictionary

Setswana English Bilingual Dictionary

Setswana Maths and Science English – Setswana Dictionary for Grades 4 to 9

Sesotho English Bilingual Dictionary

Xitsonga English Bilingual Dictionary

Xitsonga Monolingual Dictionaries

Due Early 2016

Siswati Monolingual Dictionary

Siswati English Bilingual Dictionary

These will add to the published dictionaries listed below:

isiXhosa Three Volume isiXhosa – Afrikaans – English Dictionary

isiXhosa One Volume Monolingual Dictionary

isiXhosa Maths and Science isiXhosa – English Dictionary for Grades 4 to 9

isiZulu Monolingual Dictionary R 275.

2015/09/30

ちょっと残念な映画「セバスチャン・サルガド ── 地球へのラブレター」

8月1日に封切られたヴィム・ヴェンダースの映画「セバスチャン・サルガド ── 地球へのラブレター」をやっと今日、品川までいって観てきた。

「パリ・テキサス」で4星、「ブエナ・ヴィスタ」で5星だったヴェンダース監督への評価が、残念ながらこの映画で3星に転落した。アフリカに興味をもちはじめたころに出た写真集「An Uncertain Grace」以来、「Workers」をへて「Exodus」までセバスチャン・サルガドという稀有なフォトグラファーの写真に魅入られてきた者として、この映画はちょっと残念だった。

美しい白黒の映像や、サルガドが自分の人生を語ることばは面白かった。この映画の共同監督である上の息子との絡みも面白かった。ブラジルの大きな農園で7人姉妹と育ったこと(大勢の姉妹のなかの一人息子として彼は1944年に生まれている)、とにかく落ち着かない子だったという父親の語り、自給自足の農園生活を15歳まで送ったために貨幣を使ったことがなく、学生として街で暮らしはじめたとき店で食べ物を注文することができず餓えた話、経済を学んでいたとき出会った女性といっしょにあの60年代にパリへ逃げた話、そこで建築を学ぶ彼女と結婚したのち世界銀行で仕事をしたが、カメラに魅せられて、フォトグラファーの道をたどったことなど、とても興味深かった。ほぼ同時代人としてこの地上に生きてきた人間としての共感も感じられた。

仕事はすべてプロデューサー、マネージャーの役割をこなす妻との合作だったときちんと語られていたこともよかった。ほかにも、息子が2人いて下の息子がダウン症だったことなど、ディテールに興味はつきなかった。映画のなかで使われたほとんどの写真は、すでに見ていたものだったけれど、あらためてそのすごさを確認もした。

しかし、ひとつだけ、とても気になったことがあった。90年代後半の写真のところだ。ルワンダの虐殺、その後のコンゴとの国境につくられた難民キャンプの悲惨さ、さらにコンゴの森に忽然と消えた25万人のツチ系のルワンダ人が半年後に4万という数になってキンサシャにあらわれた話など、その映像は聞きしにまさるすさまじさだ。そのときの心境をサルガドは、自分は「魂を病んだ、救済などこの世にあるのか」と語ったことも衝撃的だった。しかし問題はその直後だ。ヴェンダースが「Heart of Darkness/闇の奥」という表現をべったりと使ったのだ。それが棘のようにこちらに突き刺さり、一気に興が冷めてしまった。コンラッドの同名の小説が出たのは1902年。それから100年以上も後のいま、その表現を無批判に使うヴェンダースという監督の価値観を疑わざるをえなかった。なんという上から目線、ヨーロッパ中心目線。ヴェンダースはともかく、ブラジル生まれのサルガドがそれを許すのか?

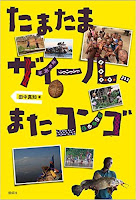

しかし、ひとつだけ、とても気になったことがあった。90年代後半の写真のところだ。ルワンダの虐殺、その後のコンゴとの国境につくられた難民キャンプの悲惨さ、さらにコンゴの森に忽然と消えた25万人のツチ系のルワンダ人が半年後に4万という数になってキンサシャにあらわれた話など、その映像は聞きしにまさるすさまじさだ。そのときの心境をサルガドは、自分は「魂を病んだ、救済などこの世にあるのか」と語ったことも衝撃的だった。しかし問題はその直後だ。ヴェンダースが「Heart of Darkness/闇の奥」という表現をべったりと使ったのだ。それが棘のようにこちらに突き刺さり、一気に興が冷めてしまった。コンラッドの同名の小説が出たのは1902年。それから100年以上も後のいま、その表現を無批判に使うヴェンダースという監督の価値観を疑わざるをえなかった。なんという上から目線、ヨーロッパ中心目線。ヴェンダースはともかく、ブラジル生まれのサルガドがそれを許すのか? ちょうど、『たまたまザイール、またコンゴ』(田中真知著、偕成社)を読んでいる最中だったこともある。これは日本人である著者が1991年と2012年にコンゴ河を下る冒険譚なのだけれど、この本を読んでいるとまったく別の風景が浮かんでくる。コンゴに生きる人たちの顔が見えてくるのだ。被写体としてのみ存在するわけではなくて、日々、住み暮らす人間としての顔が見える。もちろん平時の顔なのだけれど。

ちょうど、『たまたまザイール、またコンゴ』(田中真知著、偕成社)を読んでいる最中だったこともある。これは日本人である著者が1991年と2012年にコンゴ河を下る冒険譚なのだけれど、この本を読んでいるとまったく別の風景が浮かんでくる。コンゴに生きる人たちの顔が見えてくるのだ。被写体としてのみ存在するわけではなくて、日々、住み暮らす人間としての顔が見える。もちろん平時の顔なのだけれど。

一方、サルガドは紛争のさなかに飛び込んで行って、極限状態の人間を写真に撮る。だから衝撃度、緊迫感が、一枚一枚の写真のなかにすさまじいまでに宿る。その違いは決定的だ。しかし……。

『たまたまザイール、またコンゴ』では、コンゴがなぜかくも自立不能の国なのか、鉱山資源をめぐる紛争に世界各国の利権がからむ構造もきちんと見える展開がある。さらにティム・ブッチャーという作家の本『Blood River』に出てくる逸話が、コンゴの悲惨さを脚色するための嘘だったということも露見するのだ。

『たまたまザイール、またコンゴ』では、コンゴがなぜかくも自立不能の国なのか、鉱山資源をめぐる紛争に世界各国の利権がからむ構造もきちんと見える展開がある。さらにティム・ブッチャーという作家の本『Blood River』に出てくる逸話が、コンゴの悲惨さを脚色するための嘘だったということも露見するのだ。

今日観た映画では、サルガドは偉大なフォトグラファーであることが淡々と描かれる。彼の素顔に迫ろうとする意図も理解できる。その精神の旅路もまた面白い。しかし……。それらの写真を撮るまでに至った、当然そこにあったであろう現地の人間たちとのやりとりや関係が、まったく見えない。あるいは「Workers/労働者」を撮るなら、なぜ、自分の農園の労働者の話はでてこないのか。これは映画の限界なのか。その部分は落として構わないと判断されたのだろうか。そこが理解できない。そして残念だ。この不満は彼の自伝を読むことで満たされるのだろうか。

読んでみよう、彼の自伝。

*******************

付記:アフリカで病んだ精神を大地が癒してくれたというサルガドは、次に、大地と生き物の創生へと関心を移していく。荒廃したサルガド農園に植林をして青々とした森を取り戻す。そのプロセスはすばらしい。しかし、その農園がもともとだれの土地だったか、と自問するところはこの映画にはない。自伝にはあるのだろうか?

読んでみよう、彼の自伝。

*******************

付記:アフリカで病んだ精神を大地が癒してくれたというサルガドは、次に、大地と生き物の創生へと関心を移していく。荒廃したサルガド農園に植林をして青々とした森を取り戻す。そのプロセスはすばらしい。しかし、その農園がもともとだれの土地だったか、と自問するところはこの映画にはない。自伝にはあるのだろうか?

2015/09/25

南の文学 ── クッツェー、ふたたびアルゼンチンへ

4月につづいて、J・M・クッツェーがアルゼンチン、ブエノスアイレスのサンマルティン大学で、9月14日から25日まで開かれた第2回「南の文学」セミナーのチェアをつとめた。今年のセミナーのゲストは、ゾーイ・ウィカムとアイヴァン・ヴラディスラヴィッチ、いずれも南アフリカ出身の作家だ(ウィカムはスコットランドに住むが、ヴラディスラヴィッチはヨハネス在住)。以下は、サンマルティン大学のホームページに掲載された記事を、ざっと訳したもの。

学長のカルロス・ルタは、「南の文学」とはアフリカ、オーストラリア、そしてラテンアメリカを照らし合わせながら相互交流をする場だと述べた。クッツェーによってなされたこの提言の核心には、南という世界がもつ経験のために、大学として必然的なコミットメントがある。アカデミズムの世界がその視界から除外し、押さえ込んできた部分を可視化させる、そういう真実を明らかにするものがあるのだ。そのために文学は有効な役割をはたすだろう。……中略……「南の文学」のチェアはもちろん、既成の境界を広げたいという要望についてさらに深く考え、断固とした決意をもっている、と述べた。

それに対してクッツェーは「前回、ゲイル・ジョーンズとニコラス・ジョーズという2人の作家をオーストラリアから伴ってこの大学を訪れ、オーストラリアの文学について講義をしたが、たいへん心踊るものであり、新しい学生や作家、テクストと出会う喜びがあった。今回はサンマルティン大学の方々に南アフリカの主要な作家を2人紹介できて嬉しい。彼らには6つのコースを担当してもらう。今回のプログラムでは、南アフリカ文学の歴史と、「南」という概念について扱うが、この「南」が理論的に含み持つ意味合いには大いなる可能性がある」と述べた。

北と南、という軸を立てることについて、チェアであるクッツェーは、それが新しい次元を切り開くことになるのではないかと提案。「北と南というパラダイムは、南アフリカや南全域を貫いているが、この軸で考えると、南のなかでもっとも小さな大陸であるオーストラリアは北に属している。南北の軸で国々を分けるのは、地理的にほとんど注目されず、多くは経済的な意味合いにある。オーストラリアはこのパラダイムでアルゼンチンと合致しないだけでなく、20世紀初めには世界でもっとも裕福な国のひとつとなり、今日ふたたび中心的位置を獲得する可能性をもっている。北と南という図式は、奇妙なシンメトリーを活性化しつつ、ひとつの均衡のようなものを作りあげている。しかし、北は政治権力とグローバル・コミュニケーション・ネットワークの中心であり、南はそれ以外ということだ。このパラダイムは北のアカデミズムの概念であり、南の知識人は警戒して考えなければならない。南は、北が押し付けてくる受け身の役割を引き受けてはならない。文学においては、北によって決められたスタンダードとパターンを追いかける結果になっている。北と南は、中立的な分析タームではなく、分離の歴史を背負わされている。今回のチャレンジは、南の新しい文学を立ち上げることなのだ」と述べた。

北と南、という軸を立てることについて、チェアであるクッツェーは、それが新しい次元を切り開くことになるのではないかと提案。「北と南というパラダイムは、南アフリカや南全域を貫いているが、この軸で考えると、南のなかでもっとも小さな大陸であるオーストラリアは北に属している。南北の軸で国々を分けるのは、地理的にほとんど注目されず、多くは経済的な意味合いにある。オーストラリアはこのパラダイムでアルゼンチンと合致しないだけでなく、20世紀初めには世界でもっとも裕福な国のひとつとなり、今日ふたたび中心的位置を獲得する可能性をもっている。北と南という図式は、奇妙なシンメトリーを活性化しつつ、ひとつの均衡のようなものを作りあげている。しかし、北は政治権力とグローバル・コミュニケーション・ネットワークの中心であり、南はそれ以外ということだ。このパラダイムは北のアカデミズムの概念であり、南の知識人は警戒して考えなければならない。南は、北が押し付けてくる受け身の役割を引き受けてはならない。文学においては、北によって決められたスタンダードとパターンを追いかける結果になっている。北と南は、中立的な分析タームではなく、分離の歴史を背負わされている。今回のチャレンジは、南の新しい文学を立ち上げることなのだ」と述べた。

ゾーイ・ウィカムはサンマルティン大学への招待にお礼を述べたあと「南の文学に多大な貢献をしてきたアイヴァン・ヴラディスラヴィッチやJ・M・クッツェーとともにこうして参加できるのはとても光栄だ」と述べた。

最後にアイヴァン・ヴラディスラヴィッチが「こんなに歓迎されたこと、大勢の人たちと自分の熱意を共有できたのはとても嬉しい。ブエノスアイレスに来ることができるとは思わなかった。講座をとおして、もっとも興味深く、重要な南アフリカの作品を学ぶことになるだろうが、それと同時に、アルゼンチンの作品についても学びたいと思う」と述べた。

最後にアイヴァン・ヴラディスラヴィッチが「こんなに歓迎されたこと、大勢の人たちと自分の熱意を共有できたのはとても嬉しい。ブエノスアイレスに来ることができるとは思わなかった。講座をとおして、もっとも興味深く、重要な南アフリカの作品を学ぶことになるだろうが、それと同時に、アルゼンチンの作品についても学びたいと思う」と述べた。

「南の文学」講座は、ラテンアメリカ文学とラテンアメリカ研究の共同研究活動として開催される。

第1回は、オーストラリアからゲイル・ジョーンズとニコラス・ジョーズの2人が参加したが、今回は「グローバル・サウス」と「リーディング・ムンディ」および「サンマルティン大学編集局」(今回の南ア作家2人の作家の話をアンソロジーにした『Perspectives:South African Tales』の特別出版に注目!)も参加。

南アフリカの文学をテーマとする今回のコースは、8回のミーティングと6回の授業、そして2回の公開講座から構成される。

ノーベル賞作家 J・M・クッツェーによって指導される「南の文学」は、アフリカ、オーストラリア、ラテンアメリカや他の南部地域出身の作家、文芸批評家、文学研究者、教師の交流、意見交換の場である。

クッツェーがめざす方向性は、文学が隔たった知られざる世界を結びつけることにある。つまり、この活動は、経験や出自を問わず、だれにでも開かれた構成を促すことにあり、近似しているであろう活動を、南というイメージをもつ世界に相互に出会う経験をもたらす。その意味で、サンマルティン大学は、南と南の文化交流的空間のプログラムを創設する指導的な大学となっている。

******************

2015.9.28付記:上の記事の原文はスペイン語です。Googleで英訳したものの、あくまでおよその訳ですのでご了承ください。

|

| 左からヴラディスラヴィッチ、ウィカム、ルタ、クッツェー |

それに対してクッツェーは「前回、ゲイル・ジョーンズとニコラス・ジョーズという2人の作家をオーストラリアから伴ってこの大学を訪れ、オーストラリアの文学について講義をしたが、たいへん心踊るものであり、新しい学生や作家、テクストと出会う喜びがあった。今回はサンマルティン大学の方々に南アフリカの主要な作家を2人紹介できて嬉しい。彼らには6つのコースを担当してもらう。今回のプログラムでは、南アフリカ文学の歴史と、「南」という概念について扱うが、この「南」が理論的に含み持つ意味合いには大いなる可能性がある」と述べた。

北と南、という軸を立てることについて、チェアであるクッツェーは、それが新しい次元を切り開くことになるのではないかと提案。「北と南というパラダイムは、南アフリカや南全域を貫いているが、この軸で考えると、南のなかでもっとも小さな大陸であるオーストラリアは北に属している。南北の軸で国々を分けるのは、地理的にほとんど注目されず、多くは経済的な意味合いにある。オーストラリアはこのパラダイムでアルゼンチンと合致しないだけでなく、20世紀初めには世界でもっとも裕福な国のひとつとなり、今日ふたたび中心的位置を獲得する可能性をもっている。北と南という図式は、奇妙なシンメトリーを活性化しつつ、ひとつの均衡のようなものを作りあげている。しかし、北は政治権力とグローバル・コミュニケーション・ネットワークの中心であり、南はそれ以外ということだ。このパラダイムは北のアカデミズムの概念であり、南の知識人は警戒して考えなければならない。南は、北が押し付けてくる受け身の役割を引き受けてはならない。文学においては、北によって決められたスタンダードとパターンを追いかける結果になっている。北と南は、中立的な分析タームではなく、分離の歴史を背負わされている。今回のチャレンジは、南の新しい文学を立ち上げることなのだ」と述べた。

北と南、という軸を立てることについて、チェアであるクッツェーは、それが新しい次元を切り開くことになるのではないかと提案。「北と南というパラダイムは、南アフリカや南全域を貫いているが、この軸で考えると、南のなかでもっとも小さな大陸であるオーストラリアは北に属している。南北の軸で国々を分けるのは、地理的にほとんど注目されず、多くは経済的な意味合いにある。オーストラリアはこのパラダイムでアルゼンチンと合致しないだけでなく、20世紀初めには世界でもっとも裕福な国のひとつとなり、今日ふたたび中心的位置を獲得する可能性をもっている。北と南という図式は、奇妙なシンメトリーを活性化しつつ、ひとつの均衡のようなものを作りあげている。しかし、北は政治権力とグローバル・コミュニケーション・ネットワークの中心であり、南はそれ以外ということだ。このパラダイムは北のアカデミズムの概念であり、南の知識人は警戒して考えなければならない。南は、北が押し付けてくる受け身の役割を引き受けてはならない。文学においては、北によって決められたスタンダードとパターンを追いかける結果になっている。北と南は、中立的な分析タームではなく、分離の歴史を背負わされている。今回のチャレンジは、南の新しい文学を立ち上げることなのだ」と述べた。ゾーイ・ウィカムはサンマルティン大学への招待にお礼を述べたあと「南の文学に多大な貢献をしてきたアイヴァン・ヴラディスラヴィッチやJ・M・クッツェーとともにこうして参加できるのはとても光栄だ」と述べた。

最後にアイヴァン・ヴラディスラヴィッチが「こんなに歓迎されたこと、大勢の人たちと自分の熱意を共有できたのはとても嬉しい。ブエノスアイレスに来ることができるとは思わなかった。講座をとおして、もっとも興味深く、重要な南アフリカの作品を学ぶことになるだろうが、それと同時に、アルゼンチンの作品についても学びたいと思う」と述べた。

最後にアイヴァン・ヴラディスラヴィッチが「こんなに歓迎されたこと、大勢の人たちと自分の熱意を共有できたのはとても嬉しい。ブエノスアイレスに来ることができるとは思わなかった。講座をとおして、もっとも興味深く、重要な南アフリカの作品を学ぶことになるだろうが、それと同時に、アルゼンチンの作品についても学びたいと思う」と述べた。「南の文学」講座は、ラテンアメリカ文学とラテンアメリカ研究の共同研究活動として開催される。

第1回は、オーストラリアからゲイル・ジョーンズとニコラス・ジョーズの2人が参加したが、今回は「グローバル・サウス」と「リーディング・ムンディ」および「サンマルティン大学編集局」(今回の南ア作家2人の作家の話をアンソロジーにした『Perspectives:South African Tales』の特別出版に注目!)も参加。

南アフリカの文学をテーマとする今回のコースは、8回のミーティングと6回の授業、そして2回の公開講座から構成される。

ノーベル賞作家 J・M・クッツェーによって指導される「南の文学」は、アフリカ、オーストラリア、ラテンアメリカや他の南部地域出身の作家、文芸批評家、文学研究者、教師の交流、意見交換の場である。

クッツェーがめざす方向性は、文学が隔たった知られざる世界を結びつけることにある。つまり、この活動は、経験や出自を問わず、だれにでも開かれた構成を促すことにあり、近似しているであろう活動を、南というイメージをもつ世界に相互に出会う経験をもたらす。その意味で、サンマルティン大学は、南と南の文化交流的空間のプログラムを創設する指導的な大学となっている。

******************

2015.9.28付記:上の記事の原文はスペイン語です。Googleで英訳したものの、あくまでおよその訳ですのでご了承ください。

2015/09/21

「スーダン」と耳にして……

自衛隊が来年2月にも南スーダンに派遣されるかもしれない、というニュースが流れた。

立憲政治も法治主義もかなぐり捨てて、委員会室に部外者の侵入を画策し、乱闘ともいえる暴力によって無理やり進めた「採決不在」の違憲の法律を根拠に据えて、自衛隊が派遣される先が、自衛隊の内部文書どおり、南スーダンなのか。

(2015.9.22付記:すでに自衛隊が数百人派遣されているから、それの増強で、NGOなどで働いている民間人を武器をもって警護する、いわゆる「駆けつけ警護」ということだろうか。しかし、銃をもたない日本人のイメージで信頼されてきたのになあ、これまでは。アフガニスタンの中村哲氏がいっていたように。南スーダンの紛争についてはここで。)

立憲政治も法治主義もかなぐり捨てて、委員会室に部外者の侵入を画策し、乱闘ともいえる暴力によって無理やり進めた「採決不在」の違憲の法律を根拠に据えて、自衛隊が派遣される先が、自衛隊の内部文書どおり、南スーダンなのか。

(2015.9.22付記:すでに自衛隊が数百人派遣されているから、それの増強で、NGOなどで働いている民間人を武器をもって警護する、いわゆる「駆けつけ警護」ということだろうか。しかし、銃をもたない日本人のイメージで信頼されてきたのになあ、これまでは。アフガニスタンの中村哲氏がいっていたように。南スーダンの紛争についてはここで。)

南北に分かれたスーダンは(付記:おおざっぱにいうと、北がイスラム教徒が多く、南はキリスト教が広まっている)内戦が何十年も続いた。2011年に独立した南スーダンに油田が発見されたのは1974年だったそうだ。

1980年代の政変、そして今世紀に入ってから、チャドとの国境近くのダルフールで虐殺が起きたのを覚えている人もいるだろう。「Save Darfur=ダルフールを救え」の名で、アメリカでは運動が盛り上がったりもしたけれど、「ダルフールを救え」は現地の救援活動を危険にさらすような提案をする一方、集めた数百万ドルの寄付はダルフール難民のためには使われていない、と批判する人(マフムード・マンダニ、コロンビア大学教授)もいる。

1980年代の政変、そして今世紀に入ってから、チャドとの国境近くのダルフールで虐殺が起きたのを覚えている人もいるだろう。「Save Darfur=ダルフールを救え」の名で、アメリカでは運動が盛り上がったりもしたけれど、「ダルフールを救え」は現地の救援活動を危険にさらすような提案をする一方、集めた数百万ドルの寄付はダルフール難民のためには使われていない、と批判する人(マフムード・マンダニ、コロンビア大学教授)もいる。

とても複雑なかたちで民族が混住している土地だ。宗教や文化もさまざま。

石油のパイプラインをめぐって、中国資本が入り既存の諸国の利益を損なうとして勢力争いが起きているといわれている。中国資本がアフリカ大陸に積極的に入っていったのは、スーダンだけではないが、2011年に独立した南スーダンが第二のDRC(コンゴ民主共和国)にならないことを祈りたいが......

とにかく歴史的に見れば、何百年もヨーロッパの植民地支配がつづいたアフリカでの内戦には、いつも必ず大国同士の勢力争いがバックにある。南アフリカのアパルトヘイトだって、いまとなってみれば、結局は、冷戦時代のソ連とアメリカの勢力争いが背後にあったのだ。南部アフリカの資源、さらにサハラ砂漠以南の資源をどのように「開発」するか、という利害の上に、アパルトヘイトはあれほど長引いていたのだ。南アを反共の砦にするために、レーガン政権やサッチャー政権に支持されて、南アの白人政権が行った数々の南部アフリカ不安定化工作! つまりは、アメリカが世界にばらまいていた紛争地帯(ラッツネット)のひとつだった、と J・M・クッツェーが『ヒア・アンド・ナウ』で書いていた。それが文通相手の当の大国アメリカに住むポール・オースターにとって周知の事実ではなかったことは、外部の人間から見ると、ちょっと驚きではあったけれど。。。いや、そんなもんか、アメリカという国に暮らしていると。。。

そしていつも、その内戦の最大の被害を被るのは、現地に住み暮らす人間、とりわけ、女性と子供たちだということを忘れずにいたい。メディアはぜひ、人としての顔の見える報道をしてもらいたい。とりわけ紛争地では、被害者を数字だけで書くのではなく。

そしていつも、その内戦の最大の被害を被るのは、現地に住み暮らす人間、とりわけ、女性と子供たちだということを忘れずにいたい。メディアはぜひ、人としての顔の見える報道をしてもらいたい。とりわけ紛争地では、被害者を数字だけで書くのではなく。

アフリカが紛争や貧困やエイズなどばかりで語られる「シングル・ストーリーの危険性」をチママンダ・ンゴズィ・アディーチェは口がすっぱくなるほど語ってきたけれど、さて、かの大陸に住み暮らす人たちへの想像力を、私たちはどれほど耕すことができているだろうか。

スーダンという名前が出たついでに、といってはなんだけれど、スーダン出身の英語で書くムスリムの作家、Leila Aboulela レイラ・アブルエラーの作品が早く日本語に訳されることを心から願っている。

2015/09/09

6年前──自公の惨敗、強い予感

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェの『アメリカーナ』の第一稿、約1400枚を訳了。ナイジェリアとアメリカとイギリスと、行ったりきたりの若者が2人。すれちがったり、出会い直したり。なんともはらはら、どきどきのラブストーリー。髪のこととか、グリーンカードやら不法移民のこととか、食べ物の違いとか、ナイジェリアのヒップポップとか、細部がめっちゃ面白いのだ。

そして、ふと思った。

前回の長編『半分のぼった黄色い太陽』を訳了(とにかく)したのはいつだったか? あれは6年前、2009年の11月だったな、と思って日記(作業日誌)を調べてみた。

前回の長編『半分のぼった黄色い太陽』を訳了(とにかく)したのはいつだったか? あれは6年前、2009年の11月だったな、と思って日記(作業日誌)を調べてみた。

訳了が11月4日とある。その前日に「アディーチェが来日決定」の報。さらにぱらぱらやっていると目に飛び込んできたのは、8月30日の「衆院選」と、翌日の「自民、公明が惨敗。民主が政権党に」の文字列だ。

あれから6年。この間の、この社会の変動はすさまじい。

とりわけ、2011年3月11日の大地震と福島原発事故からの激変、そして2012年12月には自民党が多数派に返り咲き、それ以降は狂ったようにこの国は坂をころげおちてきた、ように見えるけれど、それは、戦後70年のあいだ、隠されていた事実がだれの目にも、否応なく明らかになったということだったのだ。それをみんなが認識したのだ。

とりわけ、2011年3月11日の大地震と福島原発事故からの激変、そして2012年12月には自民党が多数派に返り咲き、それ以降は狂ったようにこの国は坂をころげおちてきた、ように見えるけれど、それは、戦後70年のあいだ、隠されていた事実がだれの目にも、否応なく明らかになったということだったのだ。それをみんなが認識したのだ。

翻訳をしていると、さまざまな出来事が起きたときのことを、そのときやっていた仕事と絡めて記憶することが多い。あれは、だれの、どの作品を訳していたときか、あるいはだれが来日したときか、自分がどの作品や作家がらみでどこへ旅したあとか、などなど。

たとえば、2010年の8月にアディーチェの『半分のぼった黄色い太陽』が出て、9月末に著者が来日した年の暮れに、右腕を骨折したとか、クッツェー三部作を翻訳すると決まったのは、2011年3月の大地震と原発事故の直前か直後だったとか、2012年の暮れに自民が圧勝して、これからどうなるのかと不安いっぱいだった翌年に、クッツェーが3度目の来日をしたとか。

たとえば、2010年の8月にアディーチェの『半分のぼった黄色い太陽』が出て、9月末に著者が来日した年の暮れに、右腕を骨折したとか、クッツェー三部作を翻訳すると決まったのは、2011年3月の大地震と原発事故の直前か直後だったとか、2012年の暮れに自民が圧勝して、これからどうなるのかと不安いっぱいだった翌年に、クッツェーが3度目の来日をしたとか。

そして今回は、アディーチェの『アメリカーナ』を訳了したあとに、ほとんど誰もが違憲といい、日本中の6〜7割の人が今国会で決めるのは時期尚早といっている「安保法案」なる戦争法案が、詭弁につぐ詭弁を弄して、参議院で強硬に採決されようとしている。こんなに反対運動が激しく、広く、起きているのに、政府はいっさい耳をかさず、どうみても、クーデタとしかいいようのない無茶苦茶なやり方で法案を通して、自衛隊を米軍の下請けに出そうとしている。だんだん法治国家の体をなさなくなっていく、と多くの人が不安にさいなまれ、憤懣やるかたない思いでいるのが、いまだ。

8月30日には国会前にゆうに12万をこえる人たちが集まった。わたしも少しだけ参加して、元気をもらってきた。まだまだ国会前でも、全国でも、抗議はつづく。今週も、来週も。民主市議ってなんだ? これだ! 生命を守れ! 子供を守れ! という切羽詰まった叫びは続く。デモクラシーに中身を詰めていく。

8月30日には国会前にゆうに12万をこえる人たちが集まった。わたしも少しだけ参加して、元気をもらってきた。まだまだ国会前でも、全国でも、抗議はつづく。今週も、来週も。民主市議ってなんだ? これだ! 生命を守れ! 子供を守れ! という切羽詰まった叫びは続く。デモクラシーに中身を詰めていく。

今日は台風が通り過ぎた。これを書きはじめたときは、篠突く雨が降っていたのに、いまでは陽の光がさして、青空が広がり、雲が流れている。6年前とおなじように、「自民・公明が惨敗」と日記に書く日が、ふたたび近い将来あることを、秋の日差しを見ながら強く予感する。

そして、ふと思った。

前回の長編『半分のぼった黄色い太陽』を訳了(とにかく)したのはいつだったか? あれは6年前、2009年の11月だったな、と思って日記(作業日誌)を調べてみた。

前回の長編『半分のぼった黄色い太陽』を訳了(とにかく)したのはいつだったか? あれは6年前、2009年の11月だったな、と思って日記(作業日誌)を調べてみた。訳了が11月4日とある。その前日に「アディーチェが来日決定」の報。さらにぱらぱらやっていると目に飛び込んできたのは、8月30日の「衆院選」と、翌日の「自民、公明が惨敗。民主が政権党に」の文字列だ。

あれから6年。この間の、この社会の変動はすさまじい。

とりわけ、2011年3月11日の大地震と福島原発事故からの激変、そして2012年12月には自民党が多数派に返り咲き、それ以降は狂ったようにこの国は坂をころげおちてきた、ように見えるけれど、それは、戦後70年のあいだ、隠されていた事実がだれの目にも、否応なく明らかになったということだったのだ。それをみんなが認識したのだ。

とりわけ、2011年3月11日の大地震と福島原発事故からの激変、そして2012年12月には自民党が多数派に返り咲き、それ以降は狂ったようにこの国は坂をころげおちてきた、ように見えるけれど、それは、戦後70年のあいだ、隠されていた事実がだれの目にも、否応なく明らかになったということだったのだ。それをみんなが認識したのだ。翻訳をしていると、さまざまな出来事が起きたときのことを、そのときやっていた仕事と絡めて記憶することが多い。あれは、だれの、どの作品を訳していたときか、あるいはだれが来日したときか、自分がどの作品や作家がらみでどこへ旅したあとか、などなど。

たとえば、2010年の8月にアディーチェの『半分のぼった黄色い太陽』が出て、9月末に著者が来日した年の暮れに、右腕を骨折したとか、クッツェー三部作を翻訳すると決まったのは、2011年3月の大地震と原発事故の直前か直後だったとか、2012年の暮れに自民が圧勝して、これからどうなるのかと不安いっぱいだった翌年に、クッツェーが3度目の来日をしたとか。

たとえば、2010年の8月にアディーチェの『半分のぼった黄色い太陽』が出て、9月末に著者が来日した年の暮れに、右腕を骨折したとか、クッツェー三部作を翻訳すると決まったのは、2011年3月の大地震と原発事故の直前か直後だったとか、2012年の暮れに自民が圧勝して、これからどうなるのかと不安いっぱいだった翌年に、クッツェーが3度目の来日をしたとか。そして今回は、アディーチェの『アメリカーナ』を訳了したあとに、ほとんど誰もが違憲といい、日本中の6〜7割の人が今国会で決めるのは時期尚早といっている「安保法案」なる戦争法案が、詭弁につぐ詭弁を弄して、参議院で強硬に採決されようとしている。こんなに反対運動が激しく、広く、起きているのに、政府はいっさい耳をかさず、どうみても、クーデタとしかいいようのない無茶苦茶なやり方で法案を通して、自衛隊を米軍の下請けに出そうとしている。だんだん法治国家の体をなさなくなっていく、と多くの人が不安にさいなまれ、憤懣やるかたない思いでいるのが、いまだ。

8月30日には国会前にゆうに12万をこえる人たちが集まった。わたしも少しだけ参加して、元気をもらってきた。まだまだ国会前でも、全国でも、抗議はつづく。今週も、来週も。民主市議ってなんだ? これだ! 生命を守れ! 子供を守れ! という切羽詰まった叫びは続く。デモクラシーに中身を詰めていく。

8月30日には国会前にゆうに12万をこえる人たちが集まった。わたしも少しだけ参加して、元気をもらってきた。まだまだ国会前でも、全国でも、抗議はつづく。今週も、来週も。民主市議ってなんだ? これだ! 生命を守れ! 子供を守れ! という切羽詰まった叫びは続く。デモクラシーに中身を詰めていく。

登録:

投稿 (Atom)