Elizabeth Costello : I believe in what does not bother to believe in me.──J. M. Coetzee

2013/11/30

2013/11/28

複数のアフリカ(後)──ワイナイナのエッセイ

予定より少し遅れていますが、もうすぐ出ます。「神奈川大学評論 76号 ──アフリカの光と影」

「複数のアフリカ、あるいはアフリカ ”出身 " の作家たち」と幾重にも括弧のつくタイトルで、3人の作家を紹介しました。このブログでも、ノヴァイオレット・ブラワヨ と J・M・クッツェー について書きましたが、今日は残りの一人、ピリ辛エッセイを書いているケニア出身のビニャヴァンガ・ワイナイナについて。

「複数のアフリカ、あるいはアフリカ ”出身 " の作家たち」と幾重にも括弧のつくタイトルで、3人の作家を紹介しました。このブログでも、ノヴァイオレット・ブラワヨ と J・M・クッツェー について書きましたが、今日は残りの一人、ピリ辛エッセイを書いているケニア出身のビニャヴァンガ・ワイナイナについて。

(最近までBinyavanga をビンヤヴァンガと表記してきたのですが、小野正嗣さんがある書評のなかで「ビニャヴァンガ」と書いているのを見て、ああ、そうか、ビニャヴァンガだわ、これ、と気がつきました。どうもわたしには変な癖があって、Anya などもついつい「アンヤ」と読んでしまい、Binyavanga もつい最近まで「ビンヤヴァンガ」と読んでいました。訂正します。sorry!)

さて、今回訳出したのは2005年に、雑誌Grantaの特集号「アフリカからの眺め/The View From Africa」に掲載された 「アフリカのことをどう書くか/How to Write About Africa」という辛口エッセイです。このエッセイで彼が物議をかもしてから早いもので8年にもなりますか。その後、このエッセイは彼自身が立ち上げた出版社 Kwani Trust から出た文庫サイズの薄い本に入りました。右がそのカバー写真です。いかにも皮肉な、挑発的とも思えるイラストです。

さて、今回訳出したのは2005年に、雑誌Grantaの特集号「アフリカからの眺め/The View From Africa」に掲載された 「アフリカのことをどう書くか/How to Write About Africa」という辛口エッセイです。このエッセイで彼が物議をかもしてから早いもので8年にもなりますか。その後、このエッセイは彼自身が立ち上げた出版社 Kwani Trust から出た文庫サイズの薄い本に入りました。右がそのカバー写真です。いかにも皮肉な、挑発的とも思えるイラストです。

このエッセイ、あらためて読むと、いまだに耳が痛いところがあります。8年前に書かれていますが、古びないどころか、まだまだ鋭さは失われていない。それが良いことか悪いことか、問題は読む側にあるんだよなあ、とはたと考えさせられてしまうのですが、内容としては、ちょうどチママンダ・ンゴズィ・アディーチェのTEDトーク「シングルストーリーの危険性」と対になる、と考えるとその理由が想像できるかもしれません。

ぜひ、じかに雑誌を手に取って、彼の文章を読んでみてください。これまでさんざん語られてきた靄のかかったアフリカへの視界が、からりと晴れてばっちり見えるようになるかもしれません。

ワイナイナさんの著書『いつか僕はこの場所について書く/One Day I Will Write About This Place』については、2年ほど前にここに書きました。アディーチェさんの大の仲良し、というか同志というか、よくあちこちにいっしょに出没します。左の写真は2011年にサンタフェで2人がトークをしたときのもので、それについてはここです! トークも聴けるようリンクを貼ってありますので、よかったら。このトークを聞くかぎり、ホントに面白そうな人です。ウィットとユーモアが抜群です。

ワイナイナさんの著書『いつか僕はこの場所について書く/One Day I Will Write About This Place』については、2年ほど前にここに書きました。アディーチェさんの大の仲良し、というか同志というか、よくあちこちにいっしょに出没します。左の写真は2011年にサンタフェで2人がトークをしたときのもので、それについてはここです! トークも聴けるようリンクを貼ってありますので、よかったら。このトークを聞くかぎり、ホントに面白そうな人です。ウィットとユーモアが抜群です。

今回、メールでやりとりするチャンスがあったのですが、その文面がまたなんともポップな感じでした。彼の著書を思わせる、ビートのきいたことば遣いが伝わってきて。この人のことばは、文体は、まったくもってユニークです! 彼の『いつか僕はこの場所について書く』も、まるでラップのような感じでことばが続き、そのリズムにのせられて読んでいくと、ふっと心打つ憤懣と悲哀が秘められていたり、せつない心情が込められていたり。だれか、ぜひ日本語にチャレンジしてください!!

27日から、ナイロビではクワニ・トラスト創立10周年のイベントが始まったばかりです。もちろん、チママンダ・ンゴズィ・アディーチェも参加しています!

「複数のアフリカ、あるいはアフリカ ”出身 " の作家たち」と幾重にも括弧のつくタイトルで、3人の作家を紹介しました。このブログでも、ノヴァイオレット・ブラワヨ と J・M・クッツェー について書きましたが、今日は残りの一人、ピリ辛エッセイを書いているケニア出身のビニャヴァンガ・ワイナイナについて。

「複数のアフリカ、あるいはアフリカ ”出身 " の作家たち」と幾重にも括弧のつくタイトルで、3人の作家を紹介しました。このブログでも、ノヴァイオレット・ブラワヨ と J・M・クッツェー について書きましたが、今日は残りの一人、ピリ辛エッセイを書いているケニア出身のビニャヴァンガ・ワイナイナについて。(最近までBinyavanga をビンヤヴァンガと表記してきたのですが、小野正嗣さんがある書評のなかで「ビニャヴァンガ」と書いているのを見て、ああ、そうか、ビニャヴァンガだわ、これ、と気がつきました。どうもわたしには変な癖があって、Anya などもついつい「アンヤ」と読んでしまい、Binyavanga もつい最近まで「ビンヤヴァンガ」と読んでいました。訂正します。sorry!)

さて、今回訳出したのは2005年に、雑誌Grantaの特集号「アフリカからの眺め/The View From Africa」に掲載された 「アフリカのことをどう書くか/How to Write About Africa」という辛口エッセイです。このエッセイで彼が物議をかもしてから早いもので8年にもなりますか。その後、このエッセイは彼自身が立ち上げた出版社 Kwani Trust から出た文庫サイズの薄い本に入りました。右がそのカバー写真です。いかにも皮肉な、挑発的とも思えるイラストです。

さて、今回訳出したのは2005年に、雑誌Grantaの特集号「アフリカからの眺め/The View From Africa」に掲載された 「アフリカのことをどう書くか/How to Write About Africa」という辛口エッセイです。このエッセイで彼が物議をかもしてから早いもので8年にもなりますか。その後、このエッセイは彼自身が立ち上げた出版社 Kwani Trust から出た文庫サイズの薄い本に入りました。右がそのカバー写真です。いかにも皮肉な、挑発的とも思えるイラストです。このエッセイ、あらためて読むと、いまだに耳が痛いところがあります。8年前に書かれていますが、古びないどころか、まだまだ鋭さは失われていない。それが良いことか悪いことか、問題は読む側にあるんだよなあ、とはたと考えさせられてしまうのですが、内容としては、ちょうどチママンダ・ンゴズィ・アディーチェのTEDトーク「シングルストーリーの危険性」と対になる、と考えるとその理由が想像できるかもしれません。

ぜひ、じかに雑誌を手に取って、彼の文章を読んでみてください。これまでさんざん語られてきた靄のかかったアフリカへの視界が、からりと晴れてばっちり見えるようになるかもしれません。

ワイナイナさんの著書『いつか僕はこの場所について書く/One Day I Will Write About This Place』については、2年ほど前にここに書きました。アディーチェさんの大の仲良し、というか同志というか、よくあちこちにいっしょに出没します。左の写真は2011年にサンタフェで2人がトークをしたときのもので、それについてはここです! トークも聴けるようリンクを貼ってありますので、よかったら。このトークを聞くかぎり、ホントに面白そうな人です。ウィットとユーモアが抜群です。

ワイナイナさんの著書『いつか僕はこの場所について書く/One Day I Will Write About This Place』については、2年ほど前にここに書きました。アディーチェさんの大の仲良し、というか同志というか、よくあちこちにいっしょに出没します。左の写真は2011年にサンタフェで2人がトークをしたときのもので、それについてはここです! トークも聴けるようリンクを貼ってありますので、よかったら。このトークを聞くかぎり、ホントに面白そうな人です。ウィットとユーモアが抜群です。今回、メールでやりとりするチャンスがあったのですが、その文面がまたなんともポップな感じでした。彼の著書を思わせる、ビートのきいたことば遣いが伝わってきて。この人のことばは、文体は、まったくもってユニークです! 彼の『いつか僕はこの場所について書く』も、まるでラップのような感じでことばが続き、そのリズムにのせられて読んでいくと、ふっと心打つ憤懣と悲哀が秘められていたり、せつない心情が込められていたり。だれか、ぜひ日本語にチャレンジしてください!!

27日から、ナイロビではクワニ・トラスト創立10周年のイベントが始まったばかりです。もちろん、チママンダ・ンゴズィ・アディーチェも参加しています!

2013/11/24

黒い蘭 by マリア

このところ連日、仕事が終わるとかける音楽はこれ!

マラウィ出身のマリアが歌う「ブラック・オーキッド」、黒い蘭。全曲、ニーナ・シモンへのトリビュートだ。曲目をあげておこう。

My Baby Just Cares for Me

My Baby Just Cares for Me

Don't Explain

Baltimore

Feeling Good

Four Women

I Love You Porgy

If You Go Away

I Put Spell on You

Keeper of the Flame

He Ain't Comin' Home no more

Marriage is for Old Folks

Wild is the Wind

That's All I Want from You

以前ここでも紹介した Young Bones とは少しちがって、ゆっくり目のテンポで歌いあげるスタンダード曲、じっくり歌い込むバラッド風、さらりと英語で流すシャンソン、さらには、これ、何語かな? と思わせる、アフリカンな楽器を使ったアフリカンな曲も。

こういうアルバムを作りたかったけれど、なかなかその時機が熟さなかった。いまようやく、ニーナ・シモンへの恩返しができる、そうマリアは書いている。ニーナ・シモンがあたえてくれたものは喩えようがなく深く、大きいと。

ニーナ・シモンの新しい伝記が出たら、絶対に翻訳する、と友人の編集者に向かってわたしが息巻いていたのはいつだったか。ニーナ・シモン、すごかったなあ、怖かったなあ、ステージの上の彼女を見たときは・・・まだ学生のころだった。

マラウィ出身のマリアが歌う「ブラック・オーキッド」、黒い蘭。全曲、ニーナ・シモンへのトリビュートだ。曲目をあげておこう。

My Baby Just Cares for Me

My Baby Just Cares for MeDon't Explain

Baltimore

Feeling Good

Four Women

I Love You Porgy

If You Go Away

I Put Spell on You

Keeper of the Flame

He Ain't Comin' Home no more

Marriage is for Old Folks

Wild is the Wind

That's All I Want from You

以前ここでも紹介した Young Bones とは少しちがって、ゆっくり目のテンポで歌いあげるスタンダード曲、じっくり歌い込むバラッド風、さらりと英語で流すシャンソン、さらには、これ、何語かな? と思わせる、アフリカンな楽器を使ったアフリカンな曲も。

こういうアルバムを作りたかったけれど、なかなかその時機が熟さなかった。いまようやく、ニーナ・シモンへの恩返しができる、そうマリアは書いている。ニーナ・シモンがあたえてくれたものは喩えようがなく深く、大きいと。

ニーナ・シモンの新しい伝記が出たら、絶対に翻訳する、と友人の編集者に向かってわたしが息巻いていたのはいつだったか。ニーナ・シモン、すごかったなあ、怖かったなあ、ステージの上の彼女を見たときは・・・まだ学生のころだった。

2013/11/23

ジョンとポールの往復書簡、翻訳まっさいちゅう

昨日と今日、訳したところで、すごく面白いところがありました。1947年にアメリカで生まれていまもそこに住むポール・オースターと、1940年に南アフリカで生まれてここ10年ほどはオーストラリアに住むジョン・クッツェーがやりとりする手紙のなかで、話題はイスラエル/パレスチナ問題から発展し、旧南アのアパルトヘイト体制のことに及びます。

ポールがイスラエルと旧アパルトヘイト体制下の南アフリカを比較して、少なくとも南アフリカはイスラエルのように周辺諸国から威嚇されることはなかった、と述べると、ジョンは、いや、80年代にアンゴラとの戦争で南アは負けたんだ、キューバの友軍がソ連製の優れたジェット戦闘機で数の上でも性能の上でも南ア軍を圧倒したと、ポールの認識をただす場面があります。

ポールがイスラエルと旧アパルトヘイト体制下の南アフリカを比較して、少なくとも南アフリカはイスラエルのように周辺諸国から威嚇されることはなかった、と述べると、ジョンは、いや、80年代にアンゴラとの戦争で南アは負けたんだ、キューバの友軍がソ連製の優れたジェット戦闘機で数の上でも性能の上でも南ア軍を圧倒したと、ポールの認識をただす場面があります。それに対してポールは、あ、ごめん、ばかだった、と反省しながらも、ふたたび「アパルトヘイトは基本的に国内問題だったよね」と述べるところがあるのですが、これに対してジョンは次の手紙の「追伸」でこんなふうに返します。

追伸/南アフリカの歴史についてこれ以上、無用に議論を広げたいとは思わないが、もしも冷戦がなかったら、南アフリカの混乱全体がもっと早期に解決していたかもしれない。何十年ものあいだ、南アフリカの政治制度は、鉱物資源に富んだサハラ砂漠以南のアフリカへロシアが侵攻するのを防ぐための要塞代わりを務めていたのであって、合州国政府は代々そのシナリオに乗っかってきたんだ。ANC(アフリカ民族会議)が南アフリカ共産党と網の目のように絡まったことは助けにならなかった。

南アフリカの旧制度は、合州国が冷戦時代に戦略上の目的で資金援助した独裁制や寡頭政治からなる世界規模のラッツネストの一つにすぎなかった。ソ連が崩壊し、ベルリンの壁が倒れたおなじ年に、F・W・デクラークがANCを合法化したのは偶然の一致ではなかったんだ。

ここに読み取れるのは、外交関係について圧倒的な支配力をおよぼすアメリカという大国内に生まれ、いまもそこに住み暮らす人間の世界認識と、世界全体のなかでは周辺に位置づけられる国に生まれた人間の、グローバル経済をめぐる紛れもない認識の差です。

いまやこの国も、このラッツネストの一つであることがあらわになってきたことを考えると、これは大変に興味深いですね。

付記:写真はカタルーニャ語版。スペイン語版ももちろん出ています。スペイン語を母語とする話者は世界に4億2000万ですが、カタルーニャ語は約300万人。なのにあっという間に訳されるクッツェーというのもすごい。ちなみにフランス語の母語人数は7200万、日本語は1億3000万で倍近いというのもあらためて驚きます。

日本人の頭のなかでは、総人口にしろ言語の話者人口にしろ、ヨーロッパ偏向的書き換えが起きているのでは? と思う瞬間がありますが、それにしても、カタルーニャ語がんばっていますね。ざっと40倍の話者のいる日本語なんですから、がんばらなくっちゃ。

2013/11/20

ステレンボッシュに降る雨

南アフリカのウェスタンケープ州のなかでも、もっとも古い町のひとつ、ステレンボッシュ。

今年の冬(8月)に大雨が降ったときのネット上に登場した写真だけれど、あまりに美しいのでアップすることにした。なんだか不思議な物語がはじまりそうな雰囲気だ

ステレンボッシュはケープでも古くからワイン作りで名高い町。オランダ系植民者、アフリカーナーが多い町といわれている。

クッツェーの『マイケル・K』にも出てくる。病気の母親をマイケルが手製の手押し車にのせ、やっとたどりついたこの町で、母親が発熱。病院に連れていったものの、そこで母親は息をひきとり、荼毘にふされ、ぞんざいに骨灰を渡されることになった町だ。

2年前のケープタウン旅行のときは、内陸へ向かったとき町のなかを車で通っただけで、ゆっくり見てまわる時間がなかったのが少し残念。

今年の冬(8月)に大雨が降ったときのネット上に登場した写真だけれど、あまりに美しいのでアップすることにした。なんだか不思議な物語がはじまりそうな雰囲気だ

ステレンボッシュはケープでも古くからワイン作りで名高い町。オランダ系植民者、アフリカーナーが多い町といわれている。

クッツェーの『マイケル・K』にも出てくる。病気の母親をマイケルが手製の手押し車にのせ、やっとたどりついたこの町で、母親が発熱。病院に連れていったものの、そこで母親は息をひきとり、荼毘にふされ、ぞんざいに骨灰を渡されることになった町だ。

2年前のケープタウン旅行のときは、内陸へ向かったとき町のなかを車で通っただけで、ゆっくり見てまわる時間がなかったのが少し残念。

2013/11/18

ドリス・レッシング追悼!

ドリス・レッシングが逝った。享年94歳。2007年にノーベル文学賞を受賞したとき、この作家は88歳だった。もう少し早く受賞してもよかった。授賞式に参加したいというレッシングの希望は、ドクターストップで実現しなかった。

訃報を報じる英ガーディアンの記事。

このブログでも、レッシングについて書いたことがあった。当時を思い出しながらリンクしておこう。

ノーベル文学賞を受賞したときの、代表作『草は歌っている』を書評しながら書いたもの。

また、J・M・クッツェーのエッセイ集からの引用も実に興味深いものがある。

オリーブ・シュライナーも、ナディン・ゴーディマも、ドリス・レッシングも、田舎から出てきて作家になった大物女性たちは、当時の女の子を「ちゃんと」しつけるための学校へは行かなかった、それをクッツェーは指摘している。学校へ行かなかったという事実も面白いが、クッツェーがそれを指摘していることが、大変興味深いのだ。

ちなみにクッツェーが2007年12月に2度目の来日をしたとき、駒場で行われた講演でレッシングの受賞について触れながら、『黄金のノート』について言及していたことを思い出す。

訃報を報じる英ガーディアンの記事。

このブログでも、レッシングについて書いたことがあった。当時を思い出しながらリンクしておこう。

ノーベル文学賞を受賞したときの、代表作『草は歌っている』を書評しながら書いたもの。

また、J・M・クッツェーのエッセイ集からの引用も実に興味深いものがある。

オリーブ・シュライナーも、ナディン・ゴーディマも、ドリス・レッシングも、田舎から出てきて作家になった大物女性たちは、当時の女の子を「ちゃんと」しつけるための学校へは行かなかった、それをクッツェーは指摘している。学校へ行かなかったという事実も面白いが、クッツェーがそれを指摘していることが、大変興味深いのだ。

ちなみにクッツェーが2007年12月に2度目の来日をしたとき、駒場で行われた講演でレッシングの受賞について触れながら、『黄金のノート』について言及していたことを思い出す。

2013/11/17

ひさびさのヒット ── YOUNG BONES by Malia

待っていたアルバム、とうに到着していて、毎日のように聞いている、いや、聴いている。

Young Bones by Malia。マラウィ生まれのこのシンガーについては先日書いたので、詳しいことはそちらへ。

ひさびさのヒット、もちろん、わたし個人にとって。絶妙な度合いのハスキーヴォイス。気怠さ。スタンダードなジャズナンバーが、肩が凝らずに聞けるアルバムになっている。

60年代のニーナ・シモンなどは室内向けではなかったけれど、これは、完全に室内オーディオルーム向けだ。仕事のあいまに、ちょっとファイルを閉じて、こうしてブログを書きながら聞くのに絶好の音楽でもある。それでいて、薄っぺらさや頽廃感は、ない。シンプルで深い。かなり知的でもあるが、カーメン・マックレエのような固さはない。飽きない。

80年代初めころからか、いや70年代の終わりからか、ジャズという音楽はすでに山を越えて、「おしゃれな音楽」へ向かってひた走るようになった。往年のホットなプレイヤーも、もっぱら余裕の「楽しめる音楽」を奏でるようになって.....それはそれで成り行き、というか、ひとつの歴史的流れなんだけれど。。。。

「ワールドミュージック」ということばが出てきたのは20年くらい昔だったか。ここ数年前から「世界文学」ということばも、あちこちで語られるようになった。簡単に比較はできないけれど──文学と音楽は構成要素がまるで違うのだから──しかし、結局は、「商業的に」という縛りからどれだけ自由になれるか、というところで勝負する姿勢は、人間の活動としては共通する部分はあると思う・・・なんてことを、ぼんやり考えながら、力を抜いて全身でひたる音楽。くり返し。

Young Bones by Malia。マラウィ生まれのこのシンガーについては先日書いたので、詳しいことはそちらへ。

ひさびさのヒット、もちろん、わたし個人にとって。絶妙な度合いのハスキーヴォイス。気怠さ。スタンダードなジャズナンバーが、肩が凝らずに聞けるアルバムになっている。

60年代のニーナ・シモンなどは室内向けではなかったけれど、これは、完全に室内オーディオルーム向けだ。仕事のあいまに、ちょっとファイルを閉じて、こうしてブログを書きながら聞くのに絶好の音楽でもある。それでいて、薄っぺらさや頽廃感は、ない。シンプルで深い。かなり知的でもあるが、カーメン・マックレエのような固さはない。飽きない。

80年代初めころからか、いや70年代の終わりからか、ジャズという音楽はすでに山を越えて、「おしゃれな音楽」へ向かってひた走るようになった。往年のホットなプレイヤーも、もっぱら余裕の「楽しめる音楽」を奏でるようになって.....それはそれで成り行き、というか、ひとつの歴史的流れなんだけれど。。。。

「ワールドミュージック」ということばが出てきたのは20年くらい昔だったか。ここ数年前から「世界文学」ということばも、あちこちで語られるようになった。簡単に比較はできないけれど──文学と音楽は構成要素がまるで違うのだから──しかし、結局は、「商業的に」という縛りからどれだけ自由になれるか、というところで勝負する姿勢は、人間の活動としては共通する部分はあると思う・・・なんてことを、ぼんやり考えながら、力を抜いて全身でひたる音楽。くり返し。

2013/11/12

追悼──サティマ・ビー・ベンジャミン

M&Gをなんの気なしに見ていて知りました。この8月にサティマ・ビー・ベンジャミンが、ケープタウンの自宅で亡くなっていたのです。ニューヨークタイムズにこんな大きな追悼記事が載っていました。享年76歳。

南アフリカを出てから、ダラー・ブランドことアブドラ・イブラヒムといっしょになって、ニューヨークを拠点にして音楽活動を続けたベンジャミン。

彼女を追悼して、デューク・エリントンの曲から「Lush Life」を。LP盤からのアップらしく、針がレコード盤をこする音が入っています。それもまた一興か。

南アフリカを出てから、ダラー・ブランドことアブドラ・イブラヒムといっしょになって、ニューヨークを拠点にして音楽活動を続けたベンジャミン。

彼女を追悼して、デューク・エリントンの曲から「Lush Life」を。LP盤からのアップらしく、針がレコード盤をこする音が入っています。それもまた一興か。

2013/11/10

YOUNG BONES by Malia ──いま、待っているアルバム

ひさびさの音楽情報。友人が教えてくれたマラウィ出身のシンガー、マリア。

試聴したかぎり、きわめてオーソドックスなジャズヴォーカルだ。ちょっとかすれた声の質がわたしの好みにぴったりで、すぐにCDを2枚注文した。いまはネットショップの試聴コーナーでちらちら聞いたり、YOUTUBEの動画を見ているところ。

試聴したかぎり、きわめてオーソドックスなジャズヴォーカルだ。ちょっとかすれた声の質がわたしの好みにぴったりで、すぐにCDを2枚注文した。いまはネットショップの試聴コーナーでちらちら聞いたり、YOUTUBEの動画を見ているところ。

歌は英語だったり、フランス語だったり。プロデュースしているのがどうやらフランス人らしい。マリア自身は、お父さんが英国人、お母さんがマラウィ人、生まれたのは1978年とある。

マラウィという国はちょっと微妙な国だ。1964年にニアサランドとして英連邦内で独立したけれど、それ以後、長いあいだローデシアの白人政権やアパルトヘイト政権下の南アフリカ政府と友好関係を結んでいたのだ。

クッツェーの三部作には『青年時代』のなかに、マラウィ出身の女性がひとり出てくる。ロンドンで青年ジョンが家賃を節約するため留守番をする文化人類学者の家で、メイドをしている女性シオドラだ。文化人類学者夫婦がフィールドワークにマラウィ(当時はニアサランド?)に行ったとき、彼らの幼い娘のナニーとして現地で雇われた女性である。学者一家がロンドンに引き上げるとき、シオドラもまた一家についてロンドンへやってきた。自分の子供たちを国に残して......彼らに生活費を送金するために....

白人のアフリカ人である若者ジョンと、アフリカ黒人である中年のメイドのシオドラが、無言の対立感情を抱きながら、1960年代初頭のロンドンで、一つ屋根の下で暮らす場面。そこには当時の「アフリカ人」や「アフリカーナ」に対するジョンの複雑な思いが、みずからの生地と歴史的立ち位置を確認しようとする青年の、強烈な印象を残すことばとともに描かれている。

試聴したかぎり、きわめてオーソドックスなジャズヴォーカルだ。ちょっとかすれた声の質がわたしの好みにぴったりで、すぐにCDを2枚注文した。いまはネットショップの試聴コーナーでちらちら聞いたり、YOUTUBEの動画を見ているところ。

試聴したかぎり、きわめてオーソドックスなジャズヴォーカルだ。ちょっとかすれた声の質がわたしの好みにぴったりで、すぐにCDを2枚注文した。いまはネットショップの試聴コーナーでちらちら聞いたり、YOUTUBEの動画を見ているところ。歌は英語だったり、フランス語だったり。プロデュースしているのがどうやらフランス人らしい。マリア自身は、お父さんが英国人、お母さんがマラウィ人、生まれたのは1978年とある。

マラウィという国はちょっと微妙な国だ。1964年にニアサランドとして英連邦内で独立したけれど、それ以後、長いあいだローデシアの白人政権やアパルトヘイト政権下の南アフリカ政府と友好関係を結んでいたのだ。

クッツェーの三部作には『青年時代』のなかに、マラウィ出身の女性がひとり出てくる。ロンドンで青年ジョンが家賃を節約するため留守番をする文化人類学者の家で、メイドをしている女性シオドラだ。文化人類学者夫婦がフィールドワークにマラウィ(当時はニアサランド?)に行ったとき、彼らの幼い娘のナニーとして現地で雇われた女性である。学者一家がロンドンに引き上げるとき、シオドラもまた一家についてロンドンへやってきた。自分の子供たちを国に残して......彼らに生活費を送金するために....

白人のアフリカ人である若者ジョンと、アフリカ黒人である中年のメイドのシオドラが、無言の対立感情を抱きながら、1960年代初頭のロンドンで、一つ屋根の下で暮らす場面。そこには当時の「アフリカ人」や「アフリカーナ」に対するジョンの複雑な思いが、みずからの生地と歴史的立ち位置を確認しようとする青年の、強烈な印象を残すことばとともに描かれている。

2013/11/08

フランス語訳『Here and Now』── Ici & maintenant

『Here and Now』のフランス語訳、タイトルはそのまま直訳の『Ici & maintenant』。形が面白い、縦長の変形。遊んでいるなあ。ちょっと贅沢!

手に持って開くと、とってもいい感じにページが開く。大きめだけれど、これなら電車のなかでも読める。コートのポケットにすいっと入りそうだ。もちろんバッグにも縦に、折り畳んだ新聞みたいに射し込める。

最初からペーパーバックというのも洒落ている。出版社がいつもの Seuil ではなく、Actes Sud という出版社なのだ。表紙にまでこんな断り書きが出ていて、笑える。

traduit de l'anglais [États-Unie et Afrique du Sud]

par Céline Curiol et Catherine Lauga du Plessis

こんな断り書き、というのは、クッツェーもオースターもこの本のなかで、自分のフランス語訳には扉にいつもこういう断り書きが出る、と、ちょっと不満そうに、ちょっと面白がって触れているからで、出版社はそれをわざわざカバーにまで印刷してしまったわけだ。

もちろんこの場合、「合州国」英語はオースターの英語を、「南アフリカ」英語はクッツェーの英語のことをさしている。面白いのは、僕の英語がいつから「南アフリカ英語」になったのか、だれか教えてもらいたい、というようなことをクッツェーが述べる場面が、この本のなかに出てきたりするところ。

クッツェーのパートを訳しているカトリーヌさんは、70年代にケープタウンに住んでいたことのある、ジョンの何十年来の友人で、私も以前から彼女のフランス語訳は参照してきた。今回もまた、いろいろお世話になりそうだ。

2013/11/06

詩が人生の手引書だったころ

今日、ジョンの手紙を訳していて行き当たった、興味深い箇所を紹介する。

これは、世界中で60年代、70年代を若者として生きた人間なら、誰もが思いあたることだろう。ここで述べられていることの舞台は、おもに合州国とヨーロッパではあるけれど、日本だって無縁ではない。

ジョン・クッツェーがいうように、むしろ、東ヨーロッパとおなじような「真剣さ」あるいは「切迫性」があったかもしれない。いや、どうだろう? たんに軸のない、表層の「ずらし」や「書き換え」「変形」「リパッケージ」ばかりやってきたのか、日本人は? 翻訳も? それが、いまの文化状況を作ったのか? 考えてみたいところだ。

以下引用(Here and Now, p97-98):

***

先日の手紙で君は大戦後のアメリカの詩人たち、つまり1945年以後に頭角をあらわした詩人たちの名前を列挙していたが、確かにあれは抜群のリストだ。今日、彼らに匹敵する者がいるだろうか?

せっかちに返事を書かないよう僕は用心したほうがいいかもしれない──老人は若者の美点が見えないことで悪名高いから。しかし、今日の読者のなかで現代詩人が言っていることから人生の手がかりをつかもうとする者はほとんどいないと言っていい。ところがなんと1960年代は、さらに、1970年代のある時期まで、多くの若者たちが──じつに、多くの最良の若者たちが──詩を、生きるための真の手引きだと考えていた。僕がここで言っているのは、合州国の若者たちのことだが、ヨーロッパでもそれはおなじだったし──もっとはっきり言うと、東ヨーロッパではそれがとりわけ顕著だった。今日いったい誰に、ブロツキイ、ヘルベルト、エンツェンスベルガー、あるいは(より胡散臭い手法ながら)アレン・ギンズバーグがもっていた若いソウルを形づくる力があるだろうか?

何かが起きたんだ、1970年代末か1980年代初頭に、僕にはそう思える、その結果、芸術はわれわれの内面生活における指導的役割を放棄した。あのころといまのあいだに何が起きたか、政治的、経済的、あるいは世界史的な特性をもった何か、それを分析判断することに留意する覚悟はできてはいるが、それでも僕は、作家と芸術家が、その指導的役割に向けられた異議申し立てへの抵抗におおむね失敗し、その失敗のために今日われわれはより貧しくなったんだと思っている。

2013/11/04

ジョンとポールの往復書簡 ── 翻訳作業再開!

ひと月ほど翻訳仕事から遠ざかっていました。

クッツェーの自伝的三部作 Scenes from Provincial Life の訳稿を送って以来、すっかり脱力していましたが、見渡せばもう秋。木の葉も美しく色づいて。さあ、今日から作業再開です!

今日訳していて面白かったのは、通りの名前と文学的連想について(詳細は書きませんが、本になったとき興をそぐので.....)、そして、ベケットがなぜ英語を放棄したか、とか。connotation と denotation。おお、言語学で遠い昔に馴染んだことばたちだ! 60年代に流行った構造主義言語学、クッツェーはこの当時の言語学の申し子であることを公言しています。

日本でも70年代初頭のフランス語学やフランス文学の周辺には必ずあった「言語学の講座」。わたしも齧りました。なつかしい!

クッツェーの自伝的三部作 Scenes from Provincial Life の訳稿を送って以来、すっかり脱力していましたが、見渡せばもう秋。木の葉も美しく色づいて。さあ、今日から作業再開です!

今日訳していて面白かったのは、通りの名前と文学的連想について(詳細は書きませんが、本になったとき興をそぐので.....)、そして、ベケットがなぜ英語を放棄したか、とか。connotation と denotation。おお、言語学で遠い昔に馴染んだことばたちだ! 60年代に流行った構造主義言語学、クッツェーはこの当時の言語学の申し子であることを公言しています。

日本でも70年代初頭のフランス語学やフランス文学の周辺には必ずあった「言語学の講座」。わたしも齧りました。なつかしい!

2013/11/02

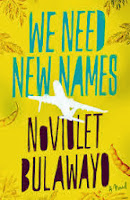

複数のアフリカ(中)──ブラワヨの『あたしたち、新しい名前が要る』

「神奈川大学評論 76号──特集:アフリカの光と影」(11月末発売予定)に「複数のアフリカ、あるいはアフリカ"出身"の作家たち」という文章を載せ、三つの短編とエッセイを紹介、と書きました。

「神奈川大学評論 76号──特集:アフリカの光と影」(11月末発売予定)に「複数のアフリカ、あるいはアフリカ"出身"の作家たち」という文章を載せ、三つの短編とエッセイを紹介、と書きました。一つ目が、J・M・クッツェーの「ニートフェルローレン」。

そして二つ目が、2011年のケイン賞受賞作、ノヴァイオレット・ブラワヨの「ブダペストやっつけに/Hitting Budapest」です。(hit は「めざす」という意味ですが、この作品に登場する子供たちが、なんのためにブダペストという場所をめざすか、ブダペストがどんな場所か、を考えて、あえて「やっつける」としました。)

ジンバブエ出身の1981年生まれの作家、ノヴァイオレット・ブラワヨが初めての小説『あたしたち、新しい名前が要る/We Need New Names』で、今年のマン・ブッカー賞のファイナルリストに残り、話題をさらったことは記憶に新しいところですが、じつはこの初小説の第一章にかなり書き換えられた「ブタペストやっつけに」が入っています。(私が訳出したのは、ケイン賞受賞作の短編のほうです。)

文体がとっても、とっても特徴があって、あのね、あたし、〜〜なんだよね、それから、それから、〜〜じゃないからね、というふうなおしゃべり文体で、ローティーンの子供たちの目と耳と口と皮膚感覚を全開にして、そして思考を総動員して生きていこうとするようすが伝わってきます。しかし、そこに描かれるジンバブエという国の出来事は、その歴史を含めて、途方もなく苛烈。

文体がとっても、とっても特徴があって、あのね、あたし、〜〜なんだよね、それから、それから、〜〜じゃないからね、というふうなおしゃべり文体で、ローティーンの子供たちの目と耳と口と皮膚感覚を全開にして、そして思考を総動員して生きていこうとするようすが伝わってきます。しかし、そこに描かれるジンバブエという国の出来事は、その歴史を含めて、途方もなく苛烈。目の前で起きる理不尽な出来事に大人の価値観で意味づけせず、とにかくまっすぐに、彼らならこう考えるだろうな、こうするだろうな、といった位置から物事が見つめられています。子供の心に秘められた根拠のない憧れや希望、どうしようもない悔しさや痛みもふんだんに書き込まれ、生き延びるために幼いうちから否応なく鍛えられる生活力をもありありと描き出していく筆力、したたかな作品です。大人たちのやっていることを見る、子供たちの情け容赦ない視線やことばが、読んでいてホントに痛い。

とりわけ、早い章(第6章)で明かされる、なぜ、どういうときに「あたしたちに」新しい名前が必要になるか、これはもう胃の腑がきりきりするほど。心身ともにシーンとなります。でも悲壮感というのが不思議とない。そこがうまい。言語や民族や、もちろん国境も突き抜けている。

そして中盤以降は、おばさんを頼りにアメリカに渡った主人公ダーリンが経験する、ミシガン州デトロイトとカラマズーでの「アメリカン・ライフ」。ナイジェリアとアメリカのあいだで書いてきたのが1977年生まれのアディーチェ、ジンバブエとアメリカのあいだで書いているのが1981年生まれのブラワヨ。共通点はたくさんあるけれど、個別に見ると随分ちがう。

そして中盤以降は、おばさんを頼りにアメリカに渡った主人公ダーリンが経験する、ミシガン州デトロイトとカラマズーでの「アメリカン・ライフ」。ナイジェリアとアメリカのあいだで書いてきたのが1977年生まれのアディーチェ、ジンバブエとアメリカのあいだで書いているのが1981年生まれのブラワヨ。共通点はたくさんあるけれど、個別に見ると随分ちがう。「アメリカのなかのアフリカ人移民」とひとくくりにはできないほど、アメリカのなかのアフリカ人そのものの多様性が具体的に、細部まで、ようやく書かれるようになったことが理解できます。考えたら、当たり前。これは、アメリカ社会のなかに暮らす日本人と、中国人と、韓国人が違うのとおなじことですから。

ジンバブエはかつて、南部アフリカを植民地化したヨーロッパ勢力の象徴的存在、セシル・ローズの名にちなんで「ローデシア」と呼ばれた国。わたしが初めてアフリカ大陸に足を踏み入れたのは1989年1月、このジンバブエでした。当時は、長い独立戦争を戦って黒人政権を打ち立てて9年、もうすぐ独立10周年、南部アフリカの星といわれていました。

***つづく***

2013/11/01

登録:

投稿 (Atom)