別れた恋人と並んで撮った海辺の写真、ラジオからいきなり流れる昔聴いた音楽、ドアを開けた途端に鼻をくすぐる懐かしい料理のにおい、そんなささいなことが、一見滑らかに過ぎていく日常にかすかなさざ波を立てる。年齢を加えるにつれて人は、この、さざ波を立てる思い出の量を少しずつ増やしていく。そしてある日、意識のなかに閉じ込められ膨らみつづけた記憶が、ふとしたことで、いま立っている場所をさらう大波となって人を襲う。

別れた恋人と並んで撮った海辺の写真、ラジオからいきなり流れる昔聴いた音楽、ドアを開けた途端に鼻をくすぐる懐かしい料理のにおい、そんなささいなことが、一見滑らかに過ぎていく日常にかすかなさざ波を立てる。年齢を加えるにつれて人は、この、さざ波を立てる思い出の量を少しずつ増やしていく。そしてある日、意識のなかに閉じ込められ膨らみつづけた記憶が、ふとしたことで、いま立っている場所をさらう大波となって人を襲う。そんな記憶の闇やよどみに足元をさらわれないよう、人はさまざまな工夫をこらして記憶を思い出として整理し直すものだ。その作業から、人をいやす美しい作品を紡ぎ出せるのが作家や詩人なのだと、この本を読んで改めて思った。

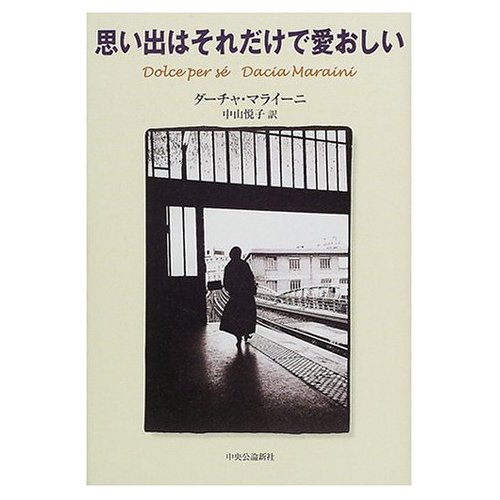

ダーチャ・マライーニの『思い出はそれだけで愛おしい』(中山悦子訳、中央公論新社 2001)は、50代の女性作家ヴェーラが6歳の少女フラヴィアに語りかける17通の手紙で構成されている。少女はヴェーラにとって、20歳以上も年下の恋人エドアルドの姪だ。エドアルドはヴァイオリニストで兄(少女の父)はチェリスト。手紙には、この音楽一家をめぐるエピソードや細やかな楽曲の話、2人の出会い、恋人同士が交わす2人だけの濃密な言葉の世界がつづられる。文面は明るい光に満ちたトーンから、やがて、エドアルドとの別れ、ヴェーラの妹の死といった出来事をめぐる苦みや痛みの調子を帯びていく。

手紙は、エドアルドとの別離の後も続く。それはおそらく、7年間にわたった手紙の相手が、実は幼いころのヴェーラ自身であり、この半自伝的作品の著者自身でもあるからだ。記憶のなかに身を沈めると、出てくるときは新たな生気を得ているように、この作家は手紙を書くことで思い出を生気の源に変えたのだ。

しわだらけのおばあちゃんにも、6歳の、8歳の、12歳の少女が住んでいることだってある。読者はこの本を読んで、自分のなかの少女の感覚を取り戻すかもしれない。

マライーニは『シチーリアの雅歌』や『イゾリーナ』などで広く知られる現代イタリアきっての作家。

***********************

2001年4月に北海道新聞に書いたものです。

ずっと「記憶」ということに深い関心があって、メモワールをいくつか書いているうちに、こんな書評を書いたっけ、と思い出しました。

とても興味深く読んで、自薦によって書かせてもらった書評でした。もう7年も前になるなんて…。