左の写真は、南アフリカの新聞「メール&ガーディアン」の12月30日、トップ記事の写真です。

左の写真は、南アフリカの新聞「メール&ガーディアン」の12月30日、トップ記事の写真です。「12月30日、東京のイスラエル大使館前に約200人の人が集まり、イスラエルのガザ攻撃に抗議する集会を行った」とAFPの記事が掲載されています。

こちらは「シドニー・モーニング・ヘラルド紙」の写真。

こちらは「シドニー・モーニング・ヘラルド紙」の写真。「パレスチナの暴力の即時停止を求めて、シドニー市内を行進する2000人を超える参加者たち」

Elizabeth Costello : I believe in what does not bother to believe in me.──J. M. Coetzee

いつ来るか分からない爆撃で、次は誰が? ガザ住民は不眠と恐怖におびえる

いつ来るか分からない爆撃で、次は誰が? ガザ住民は不眠と恐怖におびえる ハアレツ紙

ハアレツ紙 <沈黙のなかに滲み出るもの>

<沈黙のなかに滲み出るもの> 北海道という北の少し大きな島のなかの、いちばん大きな都市サトポロの郊外に「トヨヒラ」という土地がある。

北海道という北の少し大きな島のなかの、いちばん大きな都市サトポロの郊外に「トヨヒラ」という土地がある。

長いあいだ、 Age of Iron の米国版は Viking 社から出たものと思い込んでいました。ところが違った!

長いあいだ、 Age of Iron の米国版は Viking 社から出たものと思い込んでいました。ところが違った! 昨夜(2008年11月21日)、オーストラリアのパースで、第一回オーストラリア/アジア文学賞の受賞者が発表された。そして(わが密かなる予想/希望どおり)デイヴィッド・マルーフ/David Malouf の短篇集/The Complete Stories(Vingate, 2008)が受賞した。

昨夜(2008年11月21日)、オーストラリアのパースで、第一回オーストラリア/アジア文学賞の受賞者が発表された。そして(わが密かなる予想/希望どおり)デイヴィッド・マルーフ/David Malouf の短篇集/The Complete Stories(Vingate, 2008)が受賞した。

居間の壁に架けられた、トロイの秘宝で身を飾ったソフィー・シュリーマン、大英博物館で買ってきた長衣をまとったデメテルの写真、ピアノの楽譜に印刷された「写真のなかの太った人」と描かれるバッハの顔写真、アメリカに住む娘の写真、花壇のまえで兄ポールとならぶ2歳になるかならないころの主人公エリザベスの写真、ファーカイルが家のどこかから引っ張りだしてきた黒檀の箱に仕掛けられた親族の古い写真、犯罪者みたいなアングルのファーカイルの顔写真、娘の子どもたちがオレンジ色のライフジャケット姿でカヌーに乗っている写真。

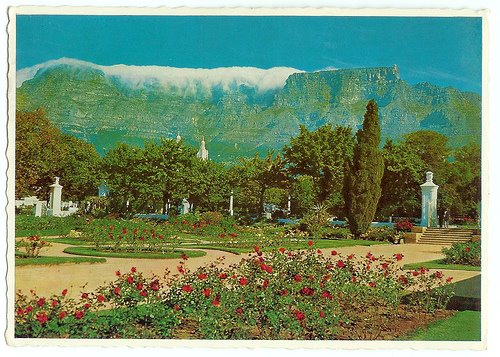

居間の壁に架けられた、トロイの秘宝で身を飾ったソフィー・シュリーマン、大英博物館で買ってきた長衣をまとったデメテルの写真、ピアノの楽譜に印刷された「写真のなかの太った人」と描かれるバッハの顔写真、アメリカに住む娘の写真、花壇のまえで兄ポールとならぶ2歳になるかならないころの主人公エリザベスの写真、ファーカイルが家のどこかから引っ張りだしてきた黒檀の箱に仕掛けられた親族の古い写真、犯罪者みたいなアングルのファーカイルの顔写真、娘の子どもたちがオレンジ色のライフジャケット姿でカヌーに乗っている写真。 『鉄の時代』の舞台となるケープタウンは白人よりも非白人、とりわけ「カラード」と呼ばれた人たちが多い都市だ。この小説に出てくる浮浪者「Vercueil/ファーカイル」は1980年代後半、どのような「人種」に区分けされる人物だったのだろう。

『鉄の時代』の舞台となるケープタウンは白人よりも非白人、とりわけ「カラード」と呼ばれた人たちが多い都市だ。この小説に出てくる浮浪者「Vercueil/ファーカイル」は1980年代後半、どのような「人種」に区分けされる人物だったのだろう。 しかし『恥辱』に出てくる犬たちは、娘ルーシーの飼うケイティというブルドッグの老雌犬をのぞいて名前をもたず、それまでの作品とは趣を異にして、犬という動物として重要な役割を振られている。英国版ハードカバーの表紙には、病み衰えた一匹の犬の後ろ姿がじつに効果的に使われていた。第22章の最後など、「犬のように?」「ええ、犬のように」という父娘の会話で終わりさえする。

しかし『恥辱』に出てくる犬たちは、娘ルーシーの飼うケイティというブルドッグの老雌犬をのぞいて名前をもたず、それまでの作品とは趣を異にして、犬という動物として重要な役割を振られている。英国版ハードカバーの表紙には、病み衰えた一匹の犬の後ろ姿がじつに効果的に使われていた。第22章の最後など、「犬のように?」「ええ、犬のように」という父娘の会話で終わりさえする。 この夏、ナイジェリアで面白いワークショップが開かれた。ビアフラ戦争をテーマにした長編『半分のぼった黄色い太陽』(河出書房新社から邦訳予定)によって、2007年のオレンジ賞を最年少で受賞したチママンダ・ンゴズィ・アディーチェが、ナイジェリア国外から実力作家たちを招き、8月19日から約10日間の、若い作家を育てるワークショップを開いたのだ。スポンサーとなったのはラゴス市のフィデリティ銀行。

この夏、ナイジェリアで面白いワークショップが開かれた。ビアフラ戦争をテーマにした長編『半分のぼった黄色い太陽』(河出書房新社から邦訳予定)によって、2007年のオレンジ賞を最年少で受賞したチママンダ・ンゴズィ・アディーチェが、ナイジェリア国外から実力作家たちを招き、8月19日から約10日間の、若い作家を育てるワークショップを開いたのだ。スポンサーとなったのはラゴス市のフィデリティ銀行。 今年が第2回のワークショップは、参加者を500人の応募者から25人にしぼり、書くことをめぐって、具体的作品をめぐって、これから作品を発表しようとする卵たちが、すでに世界的に評価の高い作家たちと忌憚なく、しかもユーモアたっぷりに論じ合ったという。さぞや中身の濃いセッションであったろう。

今年が第2回のワークショップは、参加者を500人の応募者から25人にしぼり、書くことをめぐって、具体的作品をめぐって、これから作品を発表しようとする卵たちが、すでに世界的に評価の高い作家たちと忌憚なく、しかもユーモアたっぷりに論じ合ったという。さぞや中身の濃いセッションであったろう。 「最終的にそういわざるをえないのは、アフリカにおける静寂と空漠との出会いを言祝ぐ詩のなかには、それまで、たとえ人間がひしめいていたわけではないにしろ、空っぽではなかったひとつの土地を静寂と空漠の土地と見なそうとする、そんな確かな歴史的意志があると読み取らないわけにはいかないことだ。そこは乾燥し、不毛であったかもしれないが、人間の生活に適さなかったわけではなく、もちろん、人が住んでいなかったわけでもない。ウィリアム・バーチェルからローレンス・ヴァン・デル・ポストまで、植民地支配のために書かれたものは、ブッシュマンを南アフリカのもっとも真正な先住民と見なしてきた。だが、そのロマンスはまさに、ブッシュマンが滅びゆく種族に属していることにあった。公式の歴史文書は長いあいだ、19世紀のキリスト教の時代まで、われわれが現在南アフリカと呼んでいる内陸がいかに無人であったかという物語を伝えてきた。空っぽの空間を詠う詩はいつの日か、同様のフィクションをさらに発展させたことで、告発されることになるかもしれない」

「最終的にそういわざるをえないのは、アフリカにおける静寂と空漠との出会いを言祝ぐ詩のなかには、それまで、たとえ人間がひしめいていたわけではないにしろ、空っぽではなかったひとつの土地を静寂と空漠の土地と見なそうとする、そんな確かな歴史的意志があると読み取らないわけにはいかないことだ。そこは乾燥し、不毛であったかもしれないが、人間の生活に適さなかったわけではなく、もちろん、人が住んでいなかったわけでもない。ウィリアム・バーチェルからローレンス・ヴァン・デル・ポストまで、植民地支配のために書かれたものは、ブッシュマンを南アフリカのもっとも真正な先住民と見なしてきた。だが、そのロマンスはまさに、ブッシュマンが滅びゆく種族に属していることにあった。公式の歴史文書は長いあいだ、19世紀のキリスト教の時代まで、われわれが現在南アフリカと呼んでいる内陸がいかに無人であったかという物語を伝えてきた。空っぽの空間を詠う詩はいつの日か、同様のフィクションをさらに発展させたことで、告発されることになるかもしれない」 2008年10月20日 12:26 発信地:アブダビ/アラブ首長国連邦──AFPによる。

2008年10月20日 12:26 発信地:アブダビ/アラブ首長国連邦──AFPによる。 <ショパンはリパッティ、

<ショパンはリパッティ、 『鉄の時代』を訳しながら、よくこのアトリッジのことばを思い出した。そして考えたのは、主人公ミセス・カレンの名前のことだ。

『鉄の時代』を訳しながら、よくこのアトリッジのことばを思い出した。そして考えたのは、主人公ミセス・カレンの名前のことだ。 「少年の見開かれた目を思うたび、わたしの表情は醜悪になっていく。それを治す薬草は、この岸辺の、いったいどこに生えているのだろう」

「少年の見開かれた目を思うたび、わたしの表情は醜悪になっていく。それを治す薬草は、この岸辺の、いったいどこに生えているのだろう」 1980年代なかばだったでしょうか、いや、1990年代初めだったかもしれません。その人の口からじかに聞いて以来、翻訳に対する心構えとして、肝に銘じていることばがあります。

1980年代なかばだったでしょうか、いや、1990年代初めだったかもしれません。その人の口からじかに聞いて以来、翻訳に対する心構えとして、肝に銘じていることばがあります。 現地時間で9月6日夕刻、J.M.クッツェーの原作をもとにした映画『Disgrace/恥辱』が初公開されました。

現地時間で9月6日夕刻、J.M.クッツェーの原作をもとにした映画『Disgrace/恥辱』が初公開されました。 ますます楽しみになってきました。その記事によれば、すでに配給権は南アフリカをはじめ、ヨーロッパ各国、トルコ、イスラエル、ブラジル、メキシコに売れたと伝えられています。日本の配給会社も早く買ってください!

ますます楽しみになってきました。その記事によれば、すでに配給権は南アフリカをはじめ、ヨーロッパ各国、トルコ、イスラエル、ブラジル、メキシコに売れたと伝えられています。日本の配給会社も早く買ってください!

明後日の9月6日、午前8時半から放映のNHK衛生第2放送の番組、「週刊ブックレビュー」に出ます。(再放映は翌7日午後11時45分からです。)

明後日の9月6日、午前8時半から放映のNHK衛生第2放送の番組、「週刊ブックレビュー」に出ます。(再放映は翌7日午後11時45分からです。) J.M.クッツェーの小説『Disgrace/恥辱』がジョン・マルコヴィッチの主演で映画化され、来月、トロント映画祭で初めて上映されることになったのは、前にも書きました。

J.M.クッツェーの小説『Disgrace/恥辱』がジョン・マルコヴィッチの主演で映画化され、来月、トロント映画祭で初めて上映されることになったのは、前にも書きました。 今日の新聞に、法的義務を専門とするアメリカ人弁護士の広告が載っていた。時給650ドル(約8万円)でオーストラリアの会社に、義務を負わずに謝罪のことばを述べる方法を指導するとうたった広告だ。公式謝罪は、かつてはもっとも高いシンボリックなステイタスを確保していたものだが、経済人や政治家が現在の風潮──現在の「文化」と彼らが呼ぶもの──のなかで、物質的損失のリスクを負うことなく高い倫理性を獲得できる方法があることを学ぶにつれて、次第に価値のないものになってきている。

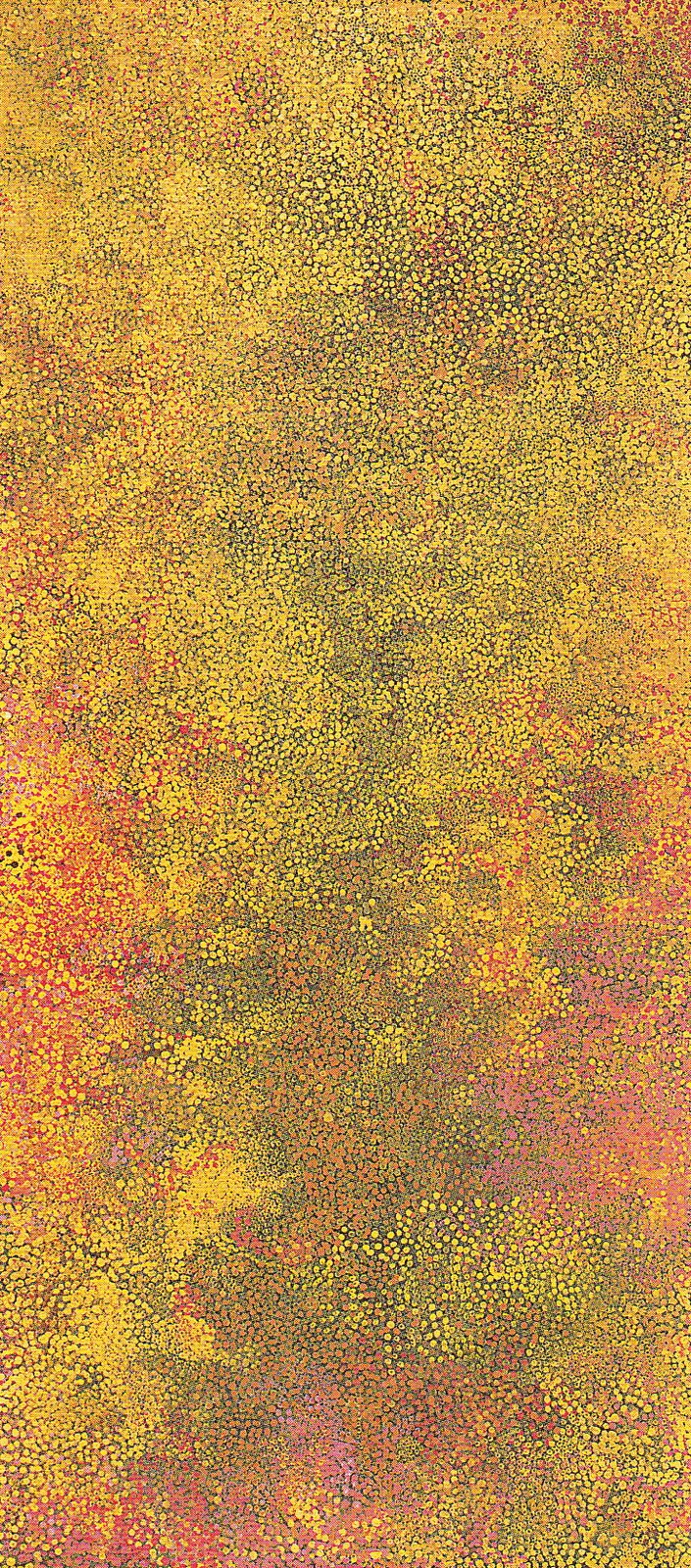

今日の新聞に、法的義務を専門とするアメリカ人弁護士の広告が載っていた。時給650ドル(約8万円)でオーストラリアの会社に、義務を負わずに謝罪のことばを述べる方法を指導するとうたった広告だ。公式謝罪は、かつてはもっとも高いシンボリックなステイタスを確保していたものだが、経済人や政治家が現在の風潮──現在の「文化」と彼らが呼ぶもの──のなかで、物質的損失のリスクを負うことなく高い倫理性を獲得できる方法があることを学ぶにつれて、次第に価値のないものになってきている。 昨日、エミリー・カーメ・ウングワレー展を観てきた。

昨日、エミリー・カーメ・ウングワレー展を観てきた。 これはオーストラリアにおける入植者の子孫にとってだけでなく、南アフリカの入植者の子孫にとってもまた、さし迫った問題だ。南アフリカでは、状況はある意味でオーストラリアよりも良い。なぜなら、白人から黒人へ農場の土地の返還が、強制返還というかたちを取らざるを得ないとしても、具体的な可能性として存在するからだ。だが、オーストラリアではこれがない。何ヘクタールもの土地を所有する権利、つまり、そこで作物を生育させ家畜を飼育できる土地を所有することは、たとえ、小規模農業がその国の経済のなかでそれほど重要ではなくなりつつあるとしても、きわめて大きな、シンボリックな意味をもつ。こうして白人の手から黒人の手へ移譲される土地の断片はどれも、かつての状態を復活させることで集結する土地返還の正当性を具体化するプロセスの、一段階をしるしているように思われる。

これはオーストラリアにおける入植者の子孫にとってだけでなく、南アフリカの入植者の子孫にとってもまた、さし迫った問題だ。南アフリカでは、状況はある意味でオーストラリアよりも良い。なぜなら、白人から黒人へ農場の土地の返還が、強制返還というかたちを取らざるを得ないとしても、具体的な可能性として存在するからだ。だが、オーストラリアではこれがない。何ヘクタールもの土地を所有する権利、つまり、そこで作物を生育させ家畜を飼育できる土地を所有することは、たとえ、小規模農業がその国の経済のなかでそれほど重要ではなくなりつつあるとしても、きわめて大きな、シンボリックな意味をもつ。こうして白人の手から黒人の手へ移譲される土地の断片はどれも、かつての状態を復活させることで集結する土地返還の正当性を具体化するプロセスの、一段階をしるしているように思われる。 7月7日、本年度のケイン賞は南アフリカのヘンリエッタ・ローズ=イネスに授与すると発表があった。

7月7日、本年度のケイン賞は南アフリカのヘンリエッタ・ローズ=イネスに授与すると発表があった。 「毒」は、ケープタウン郊外を舞台に展開される、環境破壊の危機的物語だ。ハイウェイを車で走っている主人公リンの目に、遠く都心部の上空をおおう油じみた真っ黒い雲が見える。

「毒」は、ケープタウン郊外を舞台に展開される、環境破壊の危機的物語だ。ハイウェイを車で走っている主人公リンの目に、遠く都心部の上空をおおう油じみた真っ黒い雲が見える。 安東次男のすべての詩、すべての句、代表的な評論が一冊におさめられ、まとめて俯瞰できるようになった。

安東次男のすべての詩、すべての句、代表的な評論が一冊におさめられ、まとめて俯瞰できるようになった。 7月7日、思潮社から「安東次男全詩全句集」が刊行された。

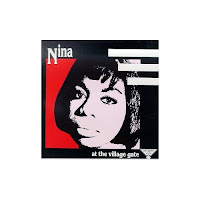

7月7日、思潮社から「安東次男全詩全句集」が刊行された。 わたしは中学生のとき、音楽室でEP盤(4曲入りのドーナツ盤)をかけて仲間と盛りあがり、職員会議にかけられたことがある。初来日したビートルズの武道館コンサートがテレビで放映される日など、高校の進路指導教官がわざわざ、あんなものは観るな、と授業中に念を押したりした。いまなら即「うぜーっ!」である。(ハニフ・クレイシの作品を思い出すよねえ。写真のアルバムは初めて自分のお小遣いで買ったLP。)

わたしは中学生のとき、音楽室でEP盤(4曲入りのドーナツ盤)をかけて仲間と盛りあがり、職員会議にかけられたことがある。初来日したビートルズの武道館コンサートがテレビで放映される日など、高校の進路指導教官がわざわざ、あんなものは観るな、と授業中に念を押したりした。いまなら即「うぜーっ!」である。(ハニフ・クレイシの作品を思い出すよねえ。写真のアルバムは初めて自分のお小遣いで買ったLP。) 恐かった。こちらをにらんでいる、そう思った。「あなたがたに、わたしの歌が本当にわかるの?」と詰問されているようでもあった。

恐かった。こちらをにらんでいる、そう思った。「あなたがたに、わたしの歌が本当にわかるの?」と詰問されているようでもあった。

目をあげると、遠くカウンター近くにそのLPのジャケットが飾ってあった。「いまかけているアルバムです」という意味だ。Nina Simone at the Village Gate. そこまではよく覚えている。でも、それが赤と黒のルーレット盤のジャケットだったのかどうか、よく覚えていない。いま手許にあるのは、テイチクが英国版のシリーズを出したLP「ニーナ・シモン・コレクション第6集」で、白地に、歌うニーナの横顔が描かれたものだ。ルーレット盤は、CDとして、随分あとから買った。

目をあげると、遠くカウンター近くにそのLPのジャケットが飾ってあった。「いまかけているアルバムです」という意味だ。Nina Simone at the Village Gate. そこまではよく覚えている。でも、それが赤と黒のルーレット盤のジャケットだったのかどうか、よく覚えていない。いま手許にあるのは、テイチクが英国版のシリーズを出したLP「ニーナ・シモン・コレクション第6集」で、白地に、歌うニーナの横顔が描かれたものだ。ルーレット盤は、CDとして、随分あとから買った。 新宿のピットイン(表の店と裏のライブスポット)、DIGとDUG、アカシア(なぜかロールキャベツが名物)、渋谷のスウィング、デュエット、ついでにホーローびきのカップで珈琲が出てきたブラック・ホークも、お茶の水のNARU、四谷のイーグル、神保町の響とコンボ、新橋の裏通りのビル6Fにあるジャンク、吉祥寺のファンキー(ここはフロアによってかける音楽がちがって、4Fがヴォーカルだったと思う)、ロックが多いビバップ、あちこちのぞいてみたあと、肩の凝らないスポットを見つけた。立教通りの「樽」という店だ。

新宿のピットイン(表の店と裏のライブスポット)、DIGとDUG、アカシア(なぜかロールキャベツが名物)、渋谷のスウィング、デュエット、ついでにホーローびきのカップで珈琲が出てきたブラック・ホークも、お茶の水のNARU、四谷のイーグル、神保町の響とコンボ、新橋の裏通りのビル6Fにあるジャンク、吉祥寺のファンキー(ここはフロアによってかける音楽がちがって、4Fがヴォーカルだったと思う)、ロックが多いビバップ、あちこちのぞいてみたあと、肩の凝らないスポットを見つけた。立教通りの「樽」という店だ。 犬がほしい、母親はそう決める。ジャーマンシェパードがベストね──いちばん賢くて、いちばん忠実だから──でも、売りに出されているジャーマンシェパードはいない。そこでドーベルマンが半分、ほかの血が半分混じった仔犬にする。その子は自分が名前をつけるといってきかない。ロシア犬ならいいのにと思うので、ボルゾイと呼びたいところだが、本物のボルゾイではないので、コサックという名前にする。だれにも意味がわからない。みんなは、コス・サック(食糧袋)という意味にとって、変な名前だという。

犬がほしい、母親はそう決める。ジャーマンシェパードがベストね──いちばん賢くて、いちばん忠実だから──でも、売りに出されているジャーマンシェパードはいない。そこでドーベルマンが半分、ほかの血が半分混じった仔犬にする。その子は自分が名前をつけるといってきかない。ロシア犬ならいいのにと思うので、ボルゾイと呼びたいところだが、本物のボルゾイではないので、コサックという名前にする。だれにも意味がわからない。みんなは、コス・サック(食糧袋)という意味にとって、変な名前だという。 J.M.クッツェーの1999年に発表された小説『Disgrace/恥辱』が映画化された。主演がレイフ・ファインズからジョン・マルコヴィッチに変わって(たしか、ファインズの前にも別の候補が噂されていたような…そう! ジェレミー・アイアンズ! この俳優がデイヴィッド・ルーリーを演じるのを見てみたかったナ)、最終的にはオーストラリアのスティーヴ・ジェイコブズ監督、アナ=マリア・モンティセッリ脚本によって完成。撮影は2007年はじめに、ケープタウンとその近郊シーダーバーグで行われ、ケープタウン大学も撮影場所に使われた。

J.M.クッツェーの1999年に発表された小説『Disgrace/恥辱』が映画化された。主演がレイフ・ファインズからジョン・マルコヴィッチに変わって(たしか、ファインズの前にも別の候補が噂されていたような…そう! ジェレミー・アイアンズ! この俳優がデイヴィッド・ルーリーを演じるのを見てみたかったナ)、最終的にはオーストラリアのスティーヴ・ジェイコブズ監督、アナ=マリア・モンティセッリ脚本によって完成。撮影は2007年はじめに、ケープタウンとその近郊シーダーバーグで行われ、ケープタウン大学も撮影場所に使われた。 アパルトヘイト撤廃後の南アフリカを舞台にした小説『恥辱』の主人公は、「大学改革」に失望した大学教授だ。教えている女子学生のひとりを誘惑したことをきっかけに、彼の人生は混乱のきわみに陥る。モンティセッリによると、このキャラクターは彼女に、映画のなかで、男の欲望と、権力と、偽善を深くさぐりたいと思わせたという。アフリカで映画を製作したいと思っていた、モロッコ生まれのモンティセッリは、映画『恥辱』でその夢がかなったわけだ。

アパルトヘイト撤廃後の南アフリカを舞台にした小説『恥辱』の主人公は、「大学改革」に失望した大学教授だ。教えている女子学生のひとりを誘惑したことをきっかけに、彼の人生は混乱のきわみに陥る。モンティセッリによると、このキャラクターは彼女に、映画のなかで、男の欲望と、権力と、偽善を深くさぐりたいと思わせたという。アフリカで映画を製作したいと思っていた、モロッコ生まれのモンティセッリは、映画『恥辱』でその夢がかなったわけだ。 「わたしにとって最も重要なことは、この本を歪曲しないこと、素材に誠実であることだった」と彼女は述べている。「シナリオを書くための決め手は、登場人物たちがなぜその行動をとるのか、彼らがどのように考えているのか、そのような状況のもとで生きるのはどういうことか、それをきちんと理解することだった。良いスクリプトを書くのは本当に大変だけれど、でも、こつをしっかり理解すれば難しくはなくなるものよ」とも。

「わたしにとって最も重要なことは、この本を歪曲しないこと、素材に誠実であることだった」と彼女は述べている。「シナリオを書くための決め手は、登場人物たちがなぜその行動をとるのか、彼らがどのように考えているのか、そのような状況のもとで生きるのはどういうことか、それをきちんと理解することだった。良いスクリプトを書くのは本当に大変だけれど、でも、こつをしっかり理解すれば難しくはなくなるものよ」とも。 1954年という時点で、このような詩を書いていたイナ・ルソーという詩人の作品は、とても気にかかります。

1954年という時点で、このような詩を書いていたイナ・ルソーという詩人の作品は、とても気にかかります。